ベーシックインカムの定義と起源・歴史を確認する:ガイ・スタンディング氏『ベーシックインカムへの道』考察シリーズ-2

<第1回>:ガイ・スタンディング氏著『ベーシックインカムへの道』の特徴と考察シリーズ基本方針(2022/11/5)

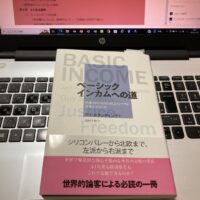

という記事からスタートした、ベーシックインカムの教科書というべき、ガイ・スタンディング氏著『ベーシックインカムへの道 ―正義・自由・安全の社会インフラを実現させるには』(池村千秋氏訳、2018/2/10刊・プレジデント社)について紹介し、検討するシリーズ。

今回は、その第2回。

「第1章 ベーシックインカムの起源」を取り上げます。

『ベーシックインカムへの道』考察シリーズー2:「第1章 ベーシックインカムの起源」から

「第1章 ベーシックインカムの起源」構成

・基本的なこと

「ベーシック」とは?/「普遍的な」とは?/「個人への給付」とは?/

「無条件」とは?/「定期的」とは?/

・注意すべき点

・ベーシックインカムとベーシックキャピタル

・ベーシックインカムの起源

・さまざまな呼称

ベーシックインカム/ベーシックインカム・グラント(BIG)/

ユニバーサル・ベーシックインカム(UBI)/無条件ベーシックインカム/

市民所得/参加所得・参加給付金/社会配当・万人配当/

ステートボーナス(国家特別手当)/デモグラント/

フリーダム・グラント/安定化グラント/ステークホールダー・グラント

以上が、今回の第1章の目次ですが、その項目などを私なりにアレンジして、整理・修正し、以下、紹介と考察を進めていくことにします。

ベーシックインカムとその基本用語の意味

ベーシックインカムとは:

・個人に対して、無条件に、定期的に、少額の現金を配る制度。

・すべての個人を給付対象とする普遍的な制度であることから「ユニバーサル・ベーシックインカム(UBI)とも呼ぶ。

「ベーシック」とは:

・BIの根本的な目的は、経済面での基礎的(=ベーシック)な保障を提供すること

・どの程度の金額を給付するにせよ、既存の社会保障をすべて解体する必要はなく、ベーシックインカムをそのための手段と位置づけるべきでもない

・すべての人が対等な市民として参加できる社会を作るという(19世紀仏思想家アレクシ・ド・トクヴィル)理想に向けて前進するのに十分な給付水準をめざす(のが賢明)

ベーシックインカムの望ましい給付水準

・持続可能な範囲で最も高い水準とし、「貧困ライン以上」をめざすべき(=リバタリアン的考え)

但し、BI導入と引き換えに、すべての社会保障と福祉サービスを廃止すべきという主張が伴う。

・導入時は少額から始め、次第に増額する方式提案者(ガイ氏支持)

・確保できる予算規模とその時点での国民所得の水準により決定

但し、既存の社会保障すべての解体の必要はなく、BIはそのための手段でもない。

「普遍的な」とは:

・ある地域コミュニティや地方自治体や国に通通常居住する人すべてに給付を行なうという意味

・市民であっても非居住者には受給資格が認められないことがほとんど

・(案)移住者は、一定期間合法的に居住している場合受給対象に

・(案)移民は、永住権の取得を条件に

・受給資格をどうするかは、民主政治のプロセスを通じて決めるべき政治的問題

「個人への給付」とは:

・婚姻状態や家族・世帯の状況を問わず、すべての個人に給付される。

・どのような境遇にあるかに関係なく、すべての成人に等しい金額を給付する。

・世帯単位の給付金は、家族間で平等に分配されることを保証せず、家族数の多い世帯ほど一人当り給付が少なくなる。

・子どもにも少額の給付をすべきであり、高齢者や病弱な人、障害がある人へ給付を上積みすることを提唱する論者が多い。

・BIによって確保すべき「平等」とは、基礎的な水準の平等と考えるべき。

「無条件」とは:

1)所得制限を設けない

・所得が基準以下であることや、それが自らの「落ち度」や「責任」ではないことを立証する必要がない。

2)お金の使い方に制約を設けない

・用途が予め制限設定され、パターナリズムの性格を帯びやすい現物給付、バウチャー(利用券)、プリペイドカード等給付の場合とは異なる。

3)受給者の行動に制約を設けない

・職に就くこと、職に就こうと努めることなど、ある行動を取る・取らない等の条件をつけない。

以上の3つの条件を満たす。

「定期的」とは:

・月1回給付論者が多いが、間隔はもっと短くても長くてもよく、毎回給付額がほぼ同じであることが重要。

・その都度、書類に記入したり、列に並ぶ必要なく、給付される。

・既存の大半の福祉給付と違って、給付が確約されており、金額も事前に分かっている(=予測可能性)。

・その受給権は、自由権等と同様に「剥奪不能」であり、受給者の債務不払いを理由とした「差し押さえ不能」であるべき。(=経済的基礎的保障制度)

決定的に異なるベーシックインカムと「最低所得保証」及び「負の所得税」「給付型税額控除」

以上の、ベーシックインカムとその意味・定義の解説と関連して、それが、まず「最低所得保証」とは異なることを敢えて強調しています。

「最低所得保証」は、複雑な資力調査を行なったうえで、所得が一定金額に満たない人を対象に、保証金額との差額を給付する制度ゆえです。

また、所得が増えても給付が打ち切られる「負の所得税」や「給付型税額控除」とも異なると。

これは非常に重要なことで、日本では、日本維新の会や国民民主党など、「給付型税額控除」をあたかもベーシックインカムであるかのように訴えて、平気で公約に組み入れている政党が現にあるのです。

また、ベーシックインカムの書ではない種々の書において、筆者が、ベーシックインカム導入への賛否を簡単に、気軽に記述している例が非常に多く、本人の無理解はもとより、読者に正しい知識を伝えることなく、誤解を与えることが多いことも気になるところです。

ベーシックインカムBIとベーシックキャピタルとの違い

・ベーシックキャピタルは、ベーシックインカムよりも大きな金額を1回限り給付する「誰もが等しい出発点に立てる資本主義」をめざす制度。

・一定年齢(例21歳)に到達した人すべてに給付

・ブルース・アッカーマン、アン・アルストットの「ステークホルダー・グラント」

(ガイ氏は「カミング・オブ・エイジ・グラント(COAG)」と呼ぶ)

・変種としてイギリス、トニー・ブレア労働党政権下の「ベビー・ボンド」。子どもが生まれると、親に最低250ポンドのバウチャー配付。子ども用の貯蓄・投資に活用できる。

・受給者の「意志の弱さ」と関係し、高リスク投資や無駄遣い等でそのすべてを失う場合や、受給した時期の違いにより価値に違いを生じるなど、偶然に左右される面が大きい。

・受け取ったあとで経済的苦境に陥れば、また新たな支援が必要となる。

・BIは「誰もが最低ラインの所得を維持できる資本主義」をめざす。

・BIは、定期的に少額を給付するため、大きなリスク選択の心配は少なく、お金の使い方に失敗しても次第に賢い使い方を学ぶことができる。

ベーシックインカムの起源及び歴史と背景・経緯

次に、ベーシックインカムの起源と題した項を、上記のように修正し、歴史上の論者とその主張等を整理し、ガイ氏の若干の解説等を加えます。

(第1波):中世・古代に起源

初めに、BIを最初に提唱した人物とされる候補者数名を、第1波グループとして括り紹介。

1)トマス・モア(イギリス・思想家):1516年に発表した『ユートピア』で、理想の政治とBIがある社会を論じた。

⇒ 窃盗を減らすためには絞首刑よりもベーシックインカムの方が有効だ。

2)エフィアルテス(紀元前461年古代アテネ・実権掌握民主派リーダー):陪審官を務めた市民に「市民所得」型報酬を支払う制度を改革に含むとし、BIの真の創始者と位置づけてよいと、ガイ氏。

3)1217年イングランド公布「御料林憲章」:中世におけるBIの源流。平民の生存権を認め、森林のような共有地で薪を集める権利(必要物採集権)を規定。

・同時期マグナ・カルタ改定時、夫を亡くした女性に「共有地からの相応な必要物採集権」が認められる。

⇒ 共有地から食料、燃料、建材を得る権利というかたちでBIが約束された。

4)『ユートピア』発表から10年後:スペイン出身ファン・ルイス・ビベス(モアの友人)がベルギーのブルージュの市長の依頼で、すべての市民に最低限の生活を保障する方策に関する提案書作成

⇒ 採用に至らなかったが、後にイベールで貧困者のみを対象とし、食料提供を短期間だけ試験的に実施。=教会や資産家の慈善頼みでなく、公的資金による公的給付のかたちでの貧困者救済策

5)仏モンテスキュー1748年『法の精神』:「国家はすべての市民が最低限の生活を遅れるようにし、食料と適切な衣服、そして健康を損なわない生活を保障する責任を負っている」

⇒ コンドルセも同様の主張

6)18世紀米国思想家共和主義者トマス・ペイン(BI的考え方の初期の提唱者の中で最も大きな影響力)1795年執筆エッセー『土地配分の正義』:当時としては革新的なアイディアとして、成人する人に給付されるベーシック・キャピタルと高齢者向けBIの必要性を訴える。

7)同時代イングランド急進的思想家トマス・スペンス:正義の観点から人間の生まれもっての権利としてのBIを提唱 ⇒ 地代を基にある種の「社会配当」を給付するアイディア。=地域共同体単位で地代を徴収し、四半期ごとにすべての住民に均等に分ける。

8)以降19世紀

・大陸ヨーロッパ(フランス、オランダ、ベルギー)の思想家群:シャルル・フーリエ、ジョゼフ・シャルリエ、フランソワ・ユエ(相続税と贈与税財源論)等社会主義者

・アメリカ:経済学者ヘンリー・ジョージ1879年『進歩と貧困』/エドワード・ベラミー1888年小説『顧みれば』(2000年ユートピア小説・全員均等な金額を記録したクレジットカードがすべての市民に配付)

・イギリス:ウィリアム・モリス1890年未来小説『ユートピアだより』(国家がBIを給付し、仕事が雇い主のための苦役ではなく、創造的な活動となる社会が描写)

この(第1波)は、さまざまな論者が互いに関係なく、別々に登場。

産業資本主義の勃興がもたらした摩擦に対する反応という性格をもっていた側面がある。

この時期の論者は、地域コミュニティを保全し、資本主義体制下の非人間的な「労働」ではなく、古きよき「仕事」の価値を守りたいと考えていた、とガイ氏はまとめている。

(第2波):第一次世界大戦後

1)バートランド・ラッセル:BIの狙いを「働いているか働いていないかに関係なく、すべての人に対して、生きていくのに十分な一定の少額のお金を保障する。(略)教育を終えたあと、誰も働くことを”強制”されるべきではない。働かないことを選択した人たちは、最低限の所得を給付され、完全な自由を認められるべきである。」と提唱。

2)マーベル&デニス・ミルナー夫妻:現代の研究者ヴァルタン・ヴァントリーアが、「ステート・ボーナス(国家特別手当)」を提唱した同夫妻を現実的な政策としてのBIの最初の提唱者と評価。

3)C・H・ダグラス(「社会信用論」創始者):初めて、テクノロジーの進化により企業の生産量と労働者の所得(購買力)のギャップが拡大していくという予測に基づきBIを提唱。21世紀に同様の考え方に基づく論者多数登場へ。

⇒ これらの動きを受けて1920年イギリス労働党大会でBIと「ステート・ボーナス」について議論したが、翌年このアイディアを正式に退け、そこ機運と好機が失われた。

4)(イギリス)ジェームズ・ミード/ジュリエット・リズ=ウィリアムズ(1943年著作)及び息子ブランドン:福祉国家形成の議論において提案。

5)心理学者エーリッヒ・フロム:『正気の社会』(1955年)、エッセー「保証所得の心理的な側面」で「普遍的生存保証」の必要性を提唱

⇒ レイバリズムに基づく福祉国家の考え方が優勢になり、その後興隆期を迎え、BI道は選択されず。

この(第2波)の原動力になったのは、社会正義の考え方とガイ氏。

第一次世界大戦の戦災と多くの死者等の犠牲により生じた不正義を是正することを目指していた。

しかし、その主張は、社会民主主義者と共産主義者、フェビアン協会のメンバーたちがレイバリズムを強力に推し進めた結果、勢いを失っていった。

(第3波):1960年代・主に米国

1)マルチン・ルーサー・キング牧師:1967年「貧困を解決するためには、いま盛んに論じられている方法を採用して、直接的に貧困をなくすのが一番だと思う。その方法とは所得保証である。(略)人が自らの人生について自分で決めることができ、安定した所得が約束されて、自己改善が可能だと思えれば、個人の尊厳が花開く。」

2)1968年150の大学1200人の学者:「負の所得税」導入を求める請願書に署名

3)1972年リチャード・ニクソン大統領提案「家族支援計画(AFP)」(BIというより一種の「負の所得税」):支援対象は低賃金職に就いている「ワーキング・プア」だけで、金融報酬を伴わない仕事に従事する人たちは無視。

⇒ 世論調査で圧倒的支持を得、下院は通過したが、上院でリベラル派勢力の民主党議員の反対により否決。アメリカにおけるBI的制度実現のチャンスは葬り去られた。以後、給付型税額控除時代が訪れる。

4)同時期BI的考え方提唱者が多数いたが、多くは「資力調査」を伴う「最低所得保証」を支持:自ジェームズ・ミード、フリードリヒ・ハイエク、ミルトン・フリードマン、ヤン・ティンバーゲン、ジェームズ・トービン、ポール・サミュエルソン、グンナー・ミュルダー等ノーベル経済学賞受賞者。

J・K・ガルブレイス(経済学者)、ダニエル・パトリック・モイニハン(上院議員)等

(第3波)については、簡単に、テクノロジー失業の不安に突き動かされて登場し、その不安が静まるとともに退潮したと括っている。

(第4波):1986年以降

1)1986年「ベーシックインカム欧州ネットワーク(BIEN)」発足(現在「ベーシックインカム世界ネットワーク)

⇒ その後着実に賛同者を増やし、2007~08年金融危機後に、テクノロジー失業、不平等拡大、高失業率不安などを背景に一挙に勢いを増し、以下の多様なエコノミストや評論家たちも何らかのBIを支持へ。

2)・ジェームズ・ブキャナン、ハーバート・サイモン、アンデス・ディートン、クリストファー・ピサリディス、ジョセフ・スティグリッツ(ノーベル経済学賞受賞者)

・アンソニー・アトキンソン、ロバート・スキデルスキー、ロバート・ライシュ(有力経済学者)

・サミュエル・ブリタン、マーティン・ウルフ(経済ジャーナリスト)

・クラウス・オッフェ(独)、フィリップ・ヴァン・パリース(ベルギー)(BIEN主導者)

3)シリコンバレーのリーダーやベンチャー・キャピタリスト等BI支持者(一部、資金拠出者):

・ロビン・チェイス(ジョップカー共同創業者)、サム・アルトマン(Yコンビネーター)、アルバート・ウェンガー(VC)、クリス・ヒューズ(FB共同創業者)、イーロン・マスク(テスラ、スペースX)、マーク・ベニオフ(SFドットコムCEO)、ピエール・オミダイア(イーベイ創業者)、エリック・シュミット(アルファベット)等

(第4波)は、経済的な安全を欠く人の増加、不平等の拡大、ロボットとオートメーションと人工知能の進歩による雇用喪失への懸念に刺激されて生まれたと。

そして現在、BIは、かつてなく社会的議論に定着しているように見えるとします。

その要因は、レイバリズムの時代が終わったことを左派が理解し始め、慢性的な生活困窮と不平等により市場経済が次第に不安定化し、持続不可能になりつつあることを右派が理解し始めたことにあるとも。

従い、あらゆる政治信条と学問分野に、企業経営者から労働組合活動家、社会活動家まで幅広い層に支持者を広げたベーシックインカムは、いま歴史上のどの時期よりも強力な推進力を獲得している、と断言しています。

以上に関する当サイトの認識

長い歴史を踏まえて、いまベーシックインカムが強力な推進力を得ているとガイ氏はいいます。

しかし、幅広い層に一応の関心や僅かな意識を持つことができたでしょうが、決してしっかり理解した支持者が増えてきているとは私には考えることができません。

本書をBIの教科書の1冊と評価はしていますが、ここで見た、その起源や歴史には、日本及び日本人は登場しません。

故に、ガイ氏が概括するグローバル社会におけるBI事情・状況をそのまま日本に持ち込み、適用するには非常にムリがあると考えています。

日本におけるベーシッッくインカム論は、ここ数年でそれなりに多くを数えるようになってきてはいます。

しかし、先述したように、特に財源問題を中心に、それぞれの提案が異なり、また反対論としての書も多い上に、その用語を見聞きする人々のイメージが定まっておらず、意義ある議論に至らないケースが多いのも問題です。

当サイトで提案のベーシック・ペンションも現状、知られるところも狭く、正しく理解して頂けるようにする努力が必要と認識しています。

従い、ガイ氏のBI歴史概括とは別に、日本におけるBI論の整理・体系化も別途必要と考えており、今後の課題の一つとしています。

ベーシックインカムの呼称の種類と違い

ベーシックインカム的な考え方には、以下のように多種類の呼び方が用いられてきた。

本書では、それぞれについて若干の説明がなされていますが、ここでは省略させて頂き、呼称を列記するにとどめます。

先述の本稿にその一部が用いられているように、今後のガイ論の展開・考察の中で触れられるところに委ねたいと思います。

1)ベーシックインカム

2)ベーシックインカム・グラント(BIG)

3)ユニバーサル・ベーシックインカム(UBI)

4)無条件ベーシックインカム

5)市民所得

6)参加所得・参加給付金

7)社会配当・万人配当

8)ステートボーナス(国家特別手当)

9)デモグラント

10)フリーダム・グラント

11)安定化グラント

12)ステークホールダー・グラント

本稿の最後に

実質的な、シリーズ第1回に当たる今回のテーマは、ベーシック中のベーシックなテーマ。

その定義と起源・歴史、そして呼称についてでした。

BIの教科書と位置づける本書ですから、呼称に関する項を除けば、かなり丁寧に整理し、まとめたつもりです。

今回の最後に、ベーシック・ペンションは、「個人に対して、無条件に、定期的に、少額の現金を配る制度」であることは共通ですが、上記のどの呼称にも該当しない「年金」であり、ベーシックである意味合いを含めて「生活基礎年金」と呼ぶとしていることが、決定的な違いであることを申し上げておきたいと思います。

但し、それが「少額」なのかどうか、いくらならば「少額」で、いくらからは「少額」ではないのかについては、議論の余地はあるかと考えていますが。

次回<第3回>は、「第2章 社会正義の手段」から

『ベーシックインカムへの道 ―正義・自由・安全の社会インフラを実現させるには』目次

はじめに

政治的な課題?

本書について

第1章 ベーシックインカムの起源

・基本的なこと

「ベーシック」とは?/「普遍的な」とは?/「個人への給付」とは?/

「無条件」とは?/「定期的」とは?/

・注意すべき点

・ベーシックインカムとベーシックキャピタル

・ベーシックインカムの起源

・さまざまな呼称

ベーシックインカム/ベーシックインカム・グラント(BIG)/

ユニバーサル・ベーシックインカム(UBI)/無条件ベーシックインカム/

市民所得/参加所得・参加給付金/社会配当・万人配当/

ステートボーナス(国家特別手当)/デモグラント/

フリーダム・グラント/安定化グラント/ステークホールダー・グラント

第2章 社会正義の手段

・社会共通の遺産 ー トマス・ペインと社会配当

・リバタリアンの議論

・ヘンリー・ジョージの遺産

・ミドルズブラの物語

・レンティア経済

・社会正義のための政策の原則

・税の正義

・家族関係と正義

・地球環境の保護

・市民精神の強化

・宗教的根拠

・まとめ

第3章 ベーシックインカムと自由

・リバタリアンの視点

・リバタリアン・パターナリズムの危険性

・共和主義的自由

・社会政策が満たすべき原則

パターナリズム・テストの原則/「慈善ではなく権利」の原則

・権利を持つ権利

・人を解放するという価値

・発言力の必要性

第4章 貧困、不平等、不安定の緩和

・貧困

普遍主義と透明性

・給付金は浪費されるか?

・不平等と公平

主要な「資産」に関する不平等

・経済的な安全 ー不確実な生活という脅威

・リスク、レジリエンス、精神の「帯域幅」

第5章 経済的議論

・経済成長

・自動安定化装置としての役割

・金融機関のための金融緩和から、人々のための量的緩和へ

・ユーロ配当

・AIロボット時代への準備

・経済面のフィードバック効果

第6章 よくある批判

・ハーシュマンの三つの法則

「現実離れしている、前例がない」/「予算面で実現不可能だ」

「福祉国家の解体につながる」/

「完全雇用など、ほかの進歩的政策の実現がおろそかになる」/

「お金を配れば問題が解決するという発想は単純すぎる」/

「金持ちにも金を配るのは馬鹿げている」/

「ただで何かを与えることになる」/「浪費を助長する/

「人々が働かなくなる」/「賃金の下落を招く」/「インフレを起こす/

「移民の流入が加速する」/「政府が選挙の人気取りに利用しかねない」/

第7章 財源の問題

・大ざっぱな試算

・イギリスの場合

・住宅手当の問題

・ほかの国々の財源問題

・経済に及ぼす好影響

・その他の財源

・政府系ファンドと社会配当

・財源問題は政治問題

第8章 仕事と労働への影響

・無給の仕事が増えていく

・お金を手にすると仕事量は減るのか?

・プレカリアートの仕事と労働

・性別役割分業が弱まる

・働く権利

・参加所得

・もっと怠けよう

・創造的な仕事と再生の仕事

・障がいと稼働能力調査

・仕事と余暇の優先順位

第9章 そのほかの選択

最低賃金(生活賃金)/社会保険(国民保険)/

資力調査に基づく社会的扶助食料などへの補助金/

雇用保証/ワークフェア/給付型税額控除/

ユニバーサルクレジット/負の所得税/慈善活動

・ベーシックインカム以外の選択肢が持つ欠陥

第10章 ベーシックインカムと開発

・ターゲティング指向と選別指向

・現金給付プログラムから学べること

・試験プロジェクト

ナミビア/インド

・財源の問題

・補助金からベーシックインカムへ

・人道援助の手段として

・紛争回避の手段として

・途上国のほうが有利?

第11章 推進運動と試験プロジェクト

・ベーシックインカム世界ネットワーク(BIEN)

・2016年のスイス国民投票

・ユニバーサル・ベーシックインカム・ヨーロッパ(UBIE)

・過去の試験プロジェクト

マニトバ州ドーフィン(カナダ)の実験/

アメリカのチェロキー族 ー 偶然の実験/

ナミビアとインドの試験プロジェクト

・進行中もしくは計画中のプロジェクト

フィンランド社会保険庁/オランダの地方自治体/

カナダのオンタリオ州/Yコンビネーター/

ギブ・ダイレクトリー(ケニア)/クラウドファンディング/

その他の計画

・効果は継続するか?

・結論

第12章 政治的課題と実現への道

・移行への障害

・世論の圧力

・政治的な必須課題

・小さな一歩?

・市民配当? 安全配当?

付録 試験プロジェクトの進め方

ベーシックインカムとして適切な給付であること/

実験の設計が明確で、持続可能であること/

設計が常に一定であること/

それなりの規模でおこなうこと/

それなりの期間にわたり実験をおこなうこと/

複製可能で拡張可能であること/

無作為抽出した比較グループを用いること/

ベースライン調査を実施すること/

評価調査を定期的におこなうこと/

有力な情報提供者を活用すること/

多層的な効果を測る実験であること/

検証したい仮説を実験開始前にはっきりさせること/

コストの計算と予算の計画が現実的であること/

サンプルをできるだけ変えないこと/

現金給付の仕組みを監視すること/

人々の自己決定権の要素も検討すること/

謝辞

世界のベーシックインカム団体

<『ベーシックインカムへの道』考察シリーズ>展開計画

<第1回>:ベーシックインカムの教科書『ベーシックインカムへの道』の特徴と考察シリーズ方針

<第2回>:「第1章 ベーシックインカムの起源」から

<第3回>:「第2章 社会正義の手段」から

<第4回>:「第3章 ベーシックインカムと自由」から

<第5回>:「第4章 貧困、不平等、不安定の緩和」から

<第6回>:「第5章 経済的議論」から

<第7回>:「第8章 仕事と労働への影響」から

<第8回>:「第9章 そのほかの選択」から

<第9回>:「第7章 財源の問題」から

<第10回>:「第6章 よくある批判」から

<第11回>:「第10章 ベーシックインカムと開発」から

<第12回>:「第11章 推進運動と試験プロジェクト」「付録 試験プロジェクトの進め方」から

<第13回>:「第12章 政治的課題と実現への道」から、及び、総括

少しずつ、よくなる社会に・・・

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。