ベーシックインカム導入目的は社会正義の実現のため?:ガイ・スタンディング氏『ベーシックインカムへの道』考察シリーズ-3

少しずつ、よくなる社会に・・・

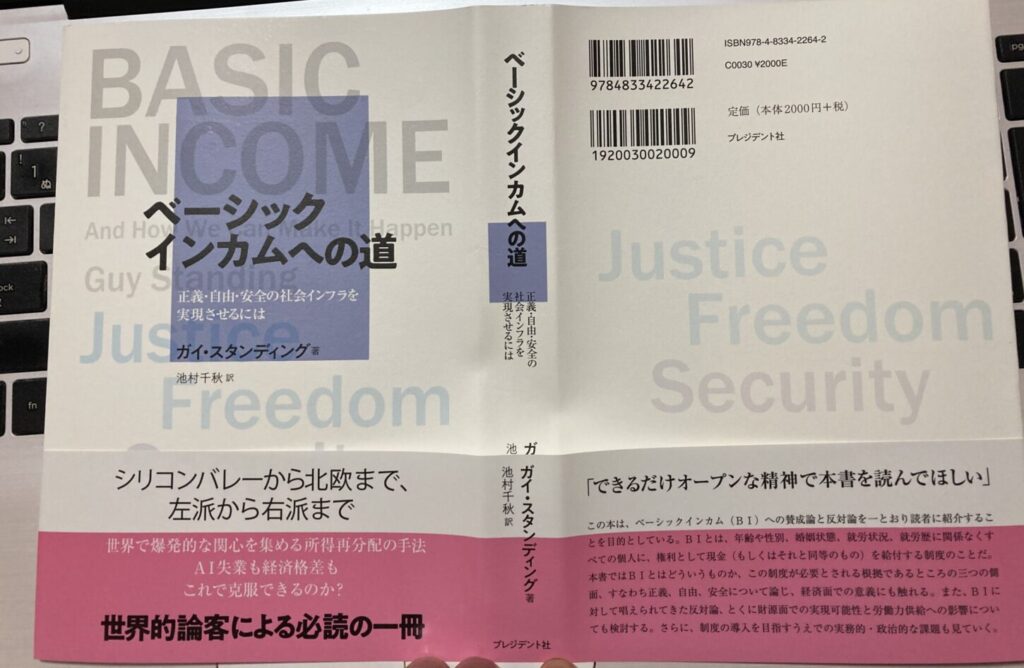

ベーシックインカムの教科書というべき、ガイ・スタンディング氏著『ベーシックインカムへの道 ―正義・自由・安全の社会インフラを実現させるには』(池村千秋氏訳、2018/2/10刊・プレジデント社)について紹介し、検討するシリーズ。

<第1回>:ガイ・スタンディング氏著『ベーシックインカムへの道』の特徴と考察シリーズ基本方針(2022/11/5)

<第2回>:ベーシックインカムの定義と起源・歴史を確認する:ガイ・スタンディング氏『ベーシックインカムへの道』考察シリーズ-2(2022/11/10)

と、そろりとしたスタートになっています。

今回は、その第3回。

「第2章 ベーシックインカムの起源」を取り上げます。

『ベーシックインカムへの道』考察シリーズー3:「第2章 社会正義の手段」から

「第2章 社会正義の手段」構成

第2章 社会正義の手段

・社会共通の遺産 ー トマス・ペインと社会配当

・リバタリアンの議論

・ヘンリー・ジョージの遺産

・ミドルズブラの物語

・レンティア経済

・社会正義のための政策の原則

・税の正義

・家族関係と正義

・地球環境の保護

・市民精神の強化

・宗教的根拠

・まとめ

以上のように構成された「第2章」の冒頭に、ガイ氏は以下のように述べています。

ベーシックインカム(以降BI)は、どのような倫理的・哲学的根拠によって正当化できるのか?

根拠を成す主張の一つは、社会の富はみんなのものといつ考え方の下、「社会正義」を実現する手段になるというもの。

個人の経済的な権利としてBIを導入すべき理由としては、自由の確保と経済的な安全の提供も重要だが、最も重要なのは「社会正義」の実現だと、考えている。

残念ながら、BI論議の多くは、既存の社会的保護制度の代替案としての妥当性を問うものに終始している。その結果、仕事と労働のあり方への影響など、それがどのような結果をもたらすかという側面に議論が集中してきた。しかし、BIを推進すべき真の理由は、それとは別のところに求めるべきだ。そのなかでも最も重要なのが社会正義である。

この第2章の社会正義から第3章以降の各章で扱っている自由、貧困・不平等・不安定、経済的議論、仕事と労働等は、ベーシックインカムの目的・意義に関するテーマといえます。

その中で、ガイ氏は、本章のテーマ「社会正義」が最も重要であり、BIを倫理的・哲学的根拠によって正当化できるとしているのです。

のっけからなんですが、私は、BIが「社会正義」を第一の根拠とする制度と位置づけることには反対です。

その理由の一つは、提案するベーシック・ペンションが、多様な目的・意義を並列的に持つ制度としており、どれが1番重要と順序付け・序列化が難しいゆえです。

もう一つは、「正義」の基準が、情緒的で、人により、社会により、時代・歴史により、宗教や政治体制等にもより異なり、一義的に設定できないためです。

加えて三つ目が「社会」という言葉の意味する、あるいは示す範囲の多義性・多様性・抽象性に基づくものです。

いきなり、こう結論づけては話が進みませんので、上記ガイ氏が提示する「社会正義」の根拠・考え方について、上記の本章の目次にそって、少し整理して確認することにします。

社会共通の遺産 ー トマス・ペインと社会配当

社会正義実現のためのBIという視点は、社会の富を共有財産と位置づける発想と結びついている。

これがガイ氏のBI社会正義説の出発点です。

今日私たちが手にしている所得と富は、私たち自身の行動よりも、過去の世代の努力と業績による部分がずっと大きい。

この直感的に納得がいく主張を認めることから始まるのです。

この根拠として、トマス・ペインが説いた社会共通の遺産の「社会配当」という考え方を用いています。

トマス・ペインについては、当シリーズ<第2回>の記事

◆ ベーシックインカムの定義と起源・歴史を確認する:ガイ・スタンディング氏『ベーシックインカムへの道』考察シリーズ-2(2022/11/10)

において、次のように簡単に触れました。

18世紀米国思想家共和主義者トマス・ペイン(BI的考え方の初期の提唱者の中で最も大きな影響力)1795年執筆エッセー『土地配分の正義』:当時としては革新的なアイディアとして、成人する人に給付されるベーシック・キャピタルと高齢者向けBIの必要性を訴える。

本章では、より具体的に彼の主張・提案を引用していますが、ここでは以下のみ転載します。

「私が提案しているのは、施しではなく、権利、寛大さではなく正義だ・・・。」

・右派リバタリアン、左派リバタリアンの議論とヘンリー・ジョージの遺産

次に、社会正義に関する哲学的議論の中心を成しているのは、右派リバタリアン(自由市場主義者)と左派リバタリアン間の論争」とし、個人の「自己所有権」と誰も他人に奉仕する義務を負わないという共通点を持ちつつ、自然、天然資源とくに土地の所有権に関する両派の違い(左派は当然土地は共有地とし、民主的プロセスによる同意と、適切な対価の支払いにより承認)について紹介。

正義云々という括りでの例示ではありません。

この両派の議論の延長線上で、先の記事でも付け加えた米国のヘンリー・ジョージ1879年刊『進歩と貧困』で描いた、土地を「人類共通の遺産」とみなし、土地が生み出す収益は、土地税の徴収により、国民に直接分配すべきという考えを紹介します。

彼自身は左派リバタリアンに属していたのですが、単一税としての土地税により他の税は廃止可能とする考えが、右派の支持も受けたといいます。

また彼が、天然資源や特許など「知的財産」等による不労所得も不当としていることが、現在行われている議論に通づるものと評価しています。

・ミドルズブラの物語、レンティア経済で提起する社会共有財産の社会配当

一方イギリス中部にある今日衰退した工業都市ミドルズブラと近隣領域の産業革命期における繁栄が、現在イギリスのより裕福な地域で暮らす人々が享受する経済的反映をもたらしたという現実を提示。

こうした富の分散、他地域への移行・移転がもたらす不平等を、その歴史がもたらした富の遺産を社会遺産・社会配当として分配すべきと主張します。

そして不労所得を生み出す大きな要因としての特許権、著作権、ブランド等を知的財産権の象徴的例として示し、そこから莫大な資産収入を得ている「レンティア(米)」「ランティエ(仏)」を紹介。

それらの特権が彼らにもたらした莫大な不労所得資産は、左派リバタリアン的ベーシックインカム推進論と結びつけて、社会正義として分配すべきと改めて主張しています。

・社会正義のための政策「安全格差原則」

以上の視点から、社会正義を実現するための社会政策を考える上で、ジョン・ロールズが『正義論』で提唱した「最も弱い人たちの状況の改善」をもって社会正義の実現とする原理を応用。

最も安全でない生活を余儀なくされている人たちの状況が改善しなくてはならない、という「安全格差原則」をガイ氏は提案します。

その論拠として、ロールズの提案の他、4つの所得分配法から最適な方法を選ぶ実験や、ガイ氏自身がILOで指揮した大規模調査結果から、「最低層の所得水準が一定以上になるようにする」ことが最も指示されたことを紹介するのです。

・税制および家族関係における正義、不正義

次に語られるのが、税制及び福祉制度に関する正義と家族関係における正義です。

ここではむしろ「正義」と表現するよりも「公正性」とした方が適切せはないかと思うのですが、一応ガイ氏の指摘の概要を示します。

まず「税と福祉制度」における「公正としての正義」をめぐる不正義・不公正の要因を上げます。

社会保障が資力調査を必須とし、労働を不可欠としたこと、税では、富裕層に有利な税制が導入されているとし、このときベーシックインカムが導入された場合、正義の実現に近づくことが示されます。

家族関係については、男女、異なる年齢層、障害を持つ人持たない人、それぞれにおける不平等・不正義が、BIでは解消されないと断った上で、是正・改善することは可能とし、その理由を次のように示しています。

1)個人単位で支給される

2)あらゆる人に均等に給付される

3)無条件に給付される

・地球環境の保護という正義および市民精神における正義

環境の正義という表現は、社会正義が環境・自然を包含するものという意味で一応は説明可能です。

しかし、環境自体を対象としての正義というよりも、環境破壊などの人が引き起こす厄災・被害を一部の人々が受けることについての正義を指すわけです。

それについてガイ氏は、BIにより「天然資源の枯渇に拍車をかけるような労働に割く時間が減少する」ことや「環境汚染対策により不利益を被る人たちへの補償手段になる」ことなどを挙げます。

その他、化石燃料の消費をめぐる企業への補助金の削減や炭素税等課税制度の導入とBI給付との関係も示します。

気持ち・趣旨はわかりますが、環境保護問題とBIとを「正義」という用語を媒介として結びつけて論じるのは、こじつけが過ぎると思うのですが。

もう一つ、別項で<市民精神の強化ことから>というテーマがあるのですが、社会の共有財産としてのBI導入時には、市民同士の共同体・コミュニティ意識が芽生え、社会的地位の平等性、民主性、寛容性などが高まることによる正義を、付け加えています。

しかし、これもここで取り出していうほどのことではないと思うのですが。

・宗教的根拠の危うさ

最後の正義論のテーマが「宗教」とBIとの関係のあり方です。

問題提起は、「宗教の教えに基づくBI推進論を、社会政策の「宗教化」、道徳主義的アプローチとkんどうしてはならない」ということから始まります。

そして、「宗教指導者たちは、慈善活動を重んじる一方で、道徳主義に陥っている場合がある」こと。

「慈善活動の受益者になるのに「ふさわしい」人物と「ふさわしくない」人物の間に線引し、受益者に勤労を義務付けたがる傾向がある」といいます。

BIを、慈善や勤労等の考え方がその教義において欠けることがないことを根拠として、「生活の根幹を成す必需品」(マーベル&デニス・ミルナー夫妻)としたり、その導入で人々がマルティン・ルター提唱の「天職」を追求できるようになる(マルコム・トリー、トーステン・マイラス)ことなどを取り上げます。

加えて、よく知られたことですが、ローマ法王フランシスコが2015年の回勅に「大地は人類共通の遺産である。大地が生み出す果実は、すべての人に恩恵をもたらす。」と書き記し、その考えを、未来の世代と現在の世代との平等を実現する論拠とした主張も行なったことを紹介しています。

そして、その脈絡の流れとして、ガイ氏の本書発行から2年後、2020年4月12日復活祭の日に発表した書簡「主立った社会運動や組織の兄弟姉妹たちへ」の中で、

「今こそ、ユニバーサルベーシックインカムを検討すべき時かもしれません。これは、『権利のない労働者など存在しない』という人間的でキリスト教的な理想を現実のものにすることでもあります」

と述べたことは、BI論者及び関心を持つ人に広く知られることになりました。

しかし、宗教において社会正義とBIとを結びつけて合理化することは、唯一無二の宗教が存在し、これを信じる絶対多数の人々がその基に集うのであれば可能ですが、多様な宗教・宗派が存在する社会においては、「正義」及びその定義も同様多様性を持つ故、自ずと限界があることはいうまでもありません。

・まとめ

本章の最後には、<まとめ>と称しているのですが、ここまでのBIと4正義に関する主張とは異なる2つの視点が取り上げられています。

一つは、市民の政治参加を重んじる「ラディカル・デモクラシー」として、「すべての人が対等の立場で政治に参加できるようにするためのBI給付」を提起します。

もう一つは、「国家による利他主義の実践としてのBI給付」であり、これが国家による正義に叶う行動であるとしています。

敢えて最後に、こうした「道徳に基づく説得」により「国家による利他主義」の実践を持ち出した理由として、「これまで、資力や行動の調査、制裁、監視に基づく福祉制度の体系を築いてきた人たちは、それらの制度が、<不正義>を拡散する意外に有意義な結果を生み出してきただろうか?」とガイ氏は結んでいます。

いくつかの視点での「正義」をBI給付の最重要目的として語ってきたようですが、問題となっている福祉制度体系が「正義」性を欠くもの(=不正義)だったことを戒め、これを改めるためにベーシックインカムを導入すべき。

どうも「正義」及び「社会正義」という言葉が、すんなり収まりがつかず、浮遊した状態で、次なる目的・意義に向かうことになったことは、いささか残念なことではあります。

社会正義論の欠点と日本における正義のテーマ化の違和感

以上、第2章のテーマ、ベーシックインカムが、社会正義実現を最重要目的としたものというガイ氏の主張・提案を見てきました。

そこで指摘してきたように、「正義」という観点よりも「公正」か「平等」かという視点でのBI論とした適切と考えられたのですが、いかがでしょうか。

私及び当サイトが「社会正義」という言葉を用いてBIを打ち出し、強調することに反対する3つの理由を先に述べましたが、もう一つ最後に付け加えておきたいと思います。

それは、ガイ氏が冒頭述べた、「倫理的・哲学的」に考えるとした点についてです。

ベーシック・ペンション(BP)は、決して倫理的・哲学的視点から導入すべきとして、その目的・内容等を構想化・具体化したものでは決してありません。

個人と国家社会との関係の(契約の)あり方を前提に、個人の生きる意志と権利を支える国家とさまざまな社会との社会的・経済的基盤を整備・提供・活用する仕組み・制度・システムとしてのBI、BPを構想しています。

先述したように、そして当シリーズで今後展開するように、その目的・意義は多種多様であり、場合により、人により、状況により異なるものです。

そしてその軸は決して「社会正義」あるいは「正義」ではなく、むしろ「権利」に近いものと言えるかと思います。

ベーシックインカムに関する思想や論述が、日本よりも欧米で遥かに長い歴史を擁して論じられながら実現に至っていないのは、むしろこうした倫理や哲学や正義といった観念と概念を軸にすべきという呪縛があるからではないか。

そうとも考えてしまうのは、穿った考え方でしょうか。

無論、日本での議論も、熟するには程遠いのですが、その原因は、また別にあるのではと思っています。

その考察・追究も当サイトの目標の一つであり、継続して取り組んでいきたいと思っています。

次回は、「第3章 ベーシックインカムと自由」を取り上げます。

『ベーシックインカムへの道 ―正義・自由・安全の社会インフラを実現させるには』目次

はじめに

政治的な課題?

本書について

第1章 ベーシックインカムの起源

・基本的なこと

「ベーシック」とは?/「普遍的な」とは?/「個人への給付」とは?/

「無条件」とは?/「定期的」とは?/

・注意すべき点

・ベーシックインカムとベーシックキャピタル

・ベーシックインカムの起源

・さまざまな呼称

ベーシックインカム/ベーシックインカム・グラント(BIG)/

ユニバーサル・ベーシックインカム(UBI)/無条件ベーシックインカム/

市民所得/参加所得・参加給付金/社会配当・万人配当/

ステートボーナス(国家特別手当)/デモグラント/

フリーダム・グラント/安定化グラント/ステークホールダー・グラント

第2章 社会正義の手段

・社会共通の遺産 ー トマス・ペイント社会配当

・リバタリアンの議論

・ヘンリー・ジョージの遺産

・ミドルズブラの物語

・レンティア経済

・社会正義のための政策の原則

・税の正義

・家族関係と正義

・地球環境の保護

・市民精神の強化

・宗教的根拠

・まとめ

第3章 ベーシックインカムと自由

・リバタリアンの視点

・リバタリアン・パターナリズムの危険性

・共和主義的自由

・社会政策が満たすべき原則

パターナリズム・テストの原則/「慈善ではなく権利」の原則

・権利を持つ権利

・人を解放するという価値

・発言力の必要性

第4章 貧困、不平等、不安定の緩和

・貧困

普遍主義と透明性

・給付金は浪費されるか?

・不平等と公平

主要な「資産」に関する不平等

・経済的な安全 ー不確実な生活という脅威

・リスク、レジリエンス、精神の「帯域幅」

第5章 経済的議論

・経済成長

・自動安定化装置としての役割

・金融機関のための金融緩和から、人々のための量的緩和へ

・ユーロ配当

・AIロボット時代への準備

・経済面のフィードバック効果

第6章 よくある批判

・ハーシュマンの三つの法則

「現実離れしている、前例がない」/「予算面で実現不可能だ」

「福祉国家の解体につながる」/

「完全雇用など、ほかの進歩的政策の実現がおろそかになる」/

「お金を配れば問題が解決するという発想は単純すぎる」/

「金持ちにも金を配るのは馬鹿げている」/

「ただで何かを与えることになる」/「浪費を助長する/

「人々が働かなくなる」/「賃金の下落を招く」/「インフレを起こす/

「移民の流入が加速する」/「政府が選挙の人気取りに利用しかねない」/

第7章 財源の問題

・大ざっぱな試算

・イギリスの場合

・住宅手当の問題

・ほかの国々の財源問題

・経済に及ぼす好影響

・その他の財源

・政府系ファンドと社会配当

・財源問題は政治問題

第8章 仕事と労働への影響

・無給の仕事が増えていく

・お金を手にすると仕事量は減るのか?

・プレカリアートの仕事と労働

・性別役割分業が弱まる

・働く権利

・参加所得

・もっと怠けよう

・創造的な仕事と再生の仕事

・障がいと稼働能力調査

・仕事と余暇の優先順位

第9章 そのほかの選択

最低賃金(生活賃金)/社会保険(国民保険)/

資力調査に基づく社会的扶助食料などへの補助金/

雇用保証/ワークフェア/給付型税額控除/

ユニバーサルクレジット/負の所得税/慈善活動

・ベーシックインカム以外の選択肢が持つ欠陥

第10章 ベーシックインカムと開発

・ターゲティング指向と選別指向

・現金給付プログラムから学べること

・試験プロジェクト

ナミビア/インド

・財源の問題

・補助金からベーシックインカムへ

・人道援助の手段として

・紛争回避の手段として

・途上国のほうが有利?

第11章 推進運動と試験プロジェクト

・ベーシックインカム世界ネットワーク(BIEN)

・2016年のスイス国民投票

・ユニバーサル・ベーシックインカム・ヨーロッパ(UBIE)

・過去の試験プロジェクト

マニトバ州ドーフィン(カナダ)の実験/

アメリカのチェロキー族 ー 偶然の実験/

ナミビアとインドの試験プロジェクト

・進行中もしくは計画中のプロジェクト

フィンランド社会保険庁/オランダの地方自治体/

カナダのオンタリオ州/Yコンビネーター/

ギブ・ダイレクトリー(ケニア)/クラウドファンディング/

その他の計画

・効果は継続するか?

・結論

第12章 政治的課題と実現への道

・移行への障害

・世論の圧力

・政治的な必須課題

・小さな一歩?

・市民配当? 安全配当?

付録 試験プロジェクトの進め方

ベーシックインカムとして適切な給付であること/

実験の設計が明確で、持続可能であること/

設計が常に一定であること/

それなりの規模でおこなうこと/

それなりの期間にわたり実験をおこなうこと/

複製可能で拡張可能であること/

無作為抽出した比較グループを用いること/

ベースライン調査を実施すること/

評価調査を定期的におこなうこと/

有力な情報提供者を活用すること/

多層的な効果を測る実験であること/

検証したい仮説を実験開始前にはっきりさせること/

コストの計算と予算の計画が現実的であること/

サンプルをできるだけ変えないこと/

現金給付の仕組みを監視すること/

人々の自己決定権の要素も検討すること/

謝辞

世界のベーシックインカム団体

<『ベーシックインカムへの道』考察シリーズ>展開計画

<第1回>:ベーシックインカムの教科書『ベーシックインカムへの道』の特徴と考察シリーズ方針

<第2回>:「第1章 ベーシックインカムの起源」から

<第3回>:「第2章 社会正義の手段」から

<第4回>:「第3章 ベーシックインカムと自由」から

<第5回>:「第4章 貧困、不平等、不安定の緩和」から

<第6回>:「第5章 経済的議論」から

<第7回>:「第8章 仕事と労働への影響」から

<第8回>:「第9章 そのほかの選択」から

<第9回>:「第7章 財源の問題」から

<第10回>:「第6章 よくある批判」から

<第11回>:「第10章 ベーシックインカムと開発」から

<第12回>:「第11章 推進運動と試験プロジェクト」「付録 試験プロジェクトの進め方」から

<第13回>:「第12章 政治的課題と実現への道」から、及び、総括

少しずつ、よくなる社会に・・・

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。