生活保護制度を超克するベーシック・ペンション:BP法の意義・背景を法前文から読む-2

◆ 「生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)前文」解説、始めます(2021/6/2)

でお伝えしたように、当サイトで提案の日本独自のベーシックインカム、「ベーシック・ペンション生活基礎年金」法律案の前文に掲げた、同法制定の背景・目的(当記事最後に掲載)の各項目ごとに補足・解説を行うシリーズを始めました。

(参考)

◆ 生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)前文(案)(2021/5/20)

◆ 生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)2021年第一次法案・試案(2021/3/2)

前回、1回目は

◆ 憲法の基本的人権に基づくベーシック・ペンション:BP法の意義・背景を法前文から読む-1(2021/6/12)

として、憲法に規定する基本的人権とベーシック・ペンションのつながりを取り上げました。

今回第2回目は、次のテーマです。

生活保護の運用と実態

前文に記したその内容は、以下のとおりです。

<生活保護の運用と実態>

憲法第25条に定める「最低限度の生活を営む権利」を保障する社会福祉制度の一つに、生活保護制度とその法律である「生活保護法」があります。

しかし、この生活保護法の運用について、受給要件を満たす人の多くが、受給申請手続きを行わず、実質的に生活保護受給世帯よりも困窮した生活を送っていることが問題になっています。

この低い捕捉率の理由として、受給要件の審査段階における手続きの複雑さ、審査基準や担当官の公平性を欠く裁量制・恣意性や態度など、それに起因する申請を躊躇わせる心情等が挙げられており、法の下の平等を欠く運用が行われている現状があります。

また、その審査・給付などには、多くの行政上の費用が支出されています。

その行政改革も含めて、公平性・公正性を保障する最低限度の生活を営むための社会保障制度を改廃ある改革することも視野に入れる必要性があります。

その内容にあるように、ベーシック・ペンションが、生活保護制度に代わる制度としての役割を持つことを示しています。

(参考)⇒ 生活保護法

憲法第25条は、当然、前回の記事

◆ 憲法の基本的人権に基づくベーシック・ペンション:BP法の意義・背景を法前文から読む-1(2021/6/12)

で確認頂けますが、「生存権」と呼ばれる次の条文です。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

この中の、

・「最低限度の生活」とはどういうレベルのものか

と、果たして

・国が努めるべき、「すべての生活部面についての、社会福祉、社会保障の向上と増進の」程度・内容が、実現できているかどうか

この2つの課題を、ベーシック・ペンション生活基礎年金制でどのように解決するか。

生活保護制度をめぐって、諸論が交わされる上で、最も難しい課題がそこに存在しています。

当サイトでは、そこでの考え方とベーシック・ペンションとしての具体的な案について、既に、以下の記事で明らかにしています。

◆ ベーシック・ペンションによる貧困問題改善と生活保護制度廃止(2021/2/6)

そこで、今回は、充分ご理解頂くために、その記事をそっくりそのまま再掲し、若干、コメントを加えることにします。

再掲部分は、行間を詰め、本文は青色で、見出し部分は赤字で表示し、今回追記する部分は、黒字で記述します。

--------------------------------------

※以下、◆ ベーシック・ペンションによる貧困問題改善と生活保護制度廃止 転載

生活保護制度の実態

現状の生活保護法に規定する生活保護は、憲法第25条の「生存権」に基づいて社会福祉制度の一つとして制定されています。

しかし、その運用については、支給基準以下の所得しかない人の、ほぼ5人に1人しか受給していない捕捉率の低さが問題になっており、その法の目的どおり機能しているとは決して言えません。

生活保護制度の目的・概要と制度が抱える問題

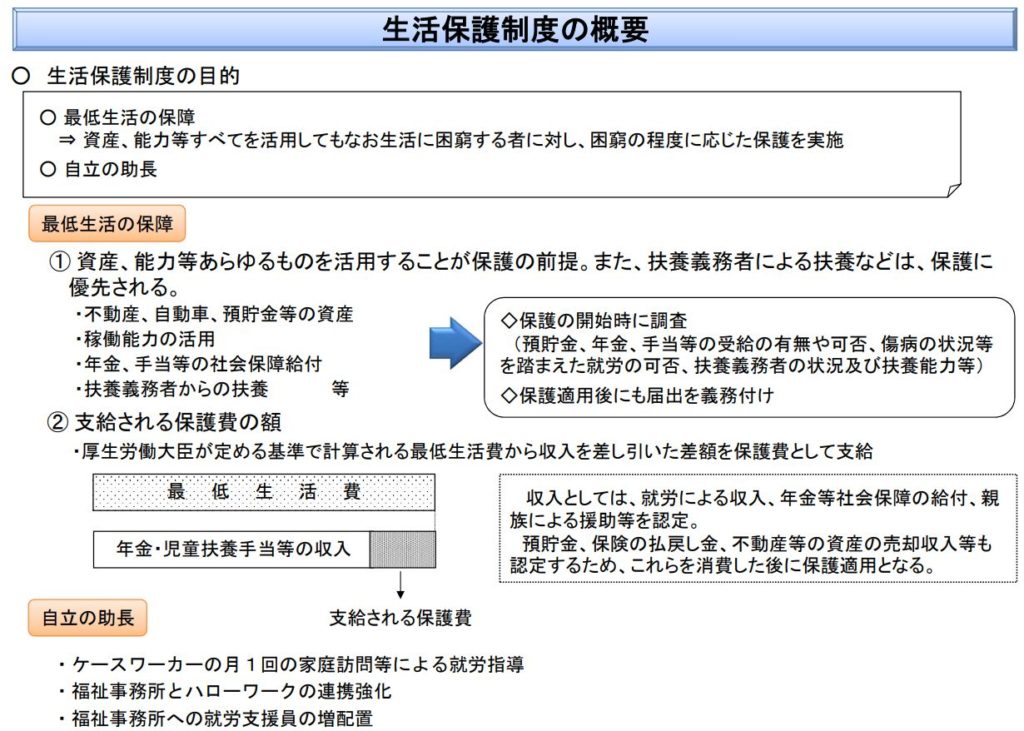

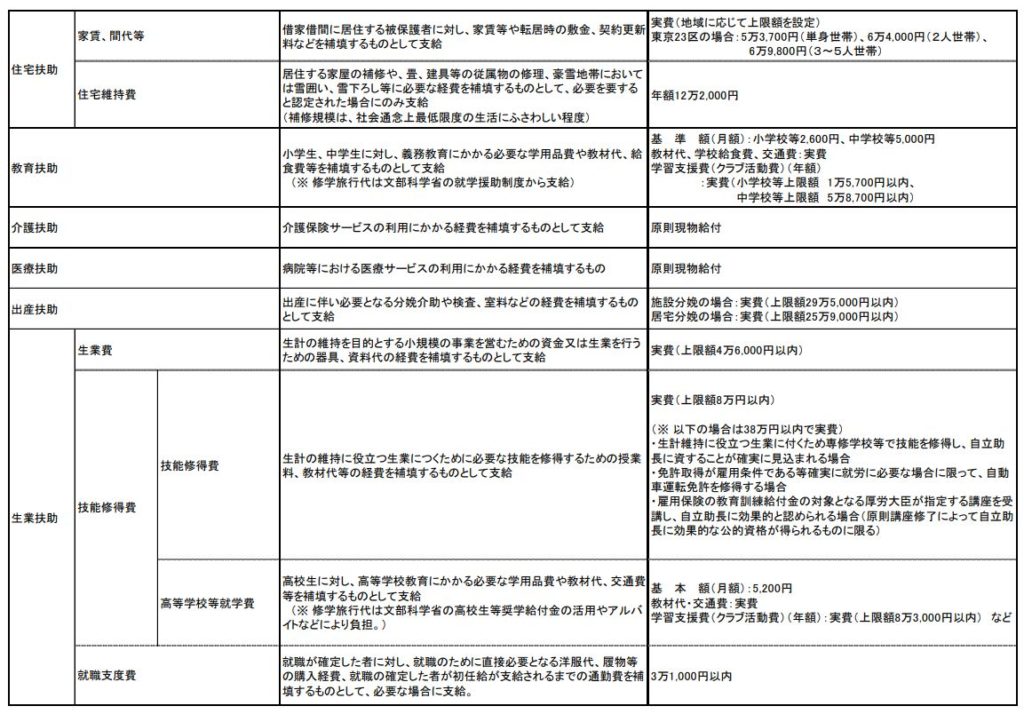

そこでまず、その生活保護制度の目的と制度運用上の基準を、厚生労働省の資料で確認してみます。

最低生活を保障するに当たって「資産、能力等あらゆるものを活用することが保護の前提であり、扶養義務者による扶養などは、(生活)保護に優先する」とあります。

この運用に当たってのミーンズテスト(資力調査)等の審査の厳しさや裁量性などが引き起こすスティグマ(恥辱感)などが、不申請、否認などで低捕捉をもたらしているとされています。

日本人の精神特性がこうした行動と結果に示されているのですが、言うならばそれが「自助」努力の足りなさと指摘・指弾されることになっています。

国、所管官庁や自治体、そして一部の国民に、生活保護受給者・申請者を責める風潮があることもSNS等を通じて認められるのです。

しかし、ベーシック・ペンションの基本的な姿勢は、本人に押し付ける恥辱感としての「恥」ではなく、国や社会がこうした貧困を招き、生きることの苦、生活苦を強いていること自体を「恥」と感じるべきであり、その解消を図る責任を認め、実践するのです。

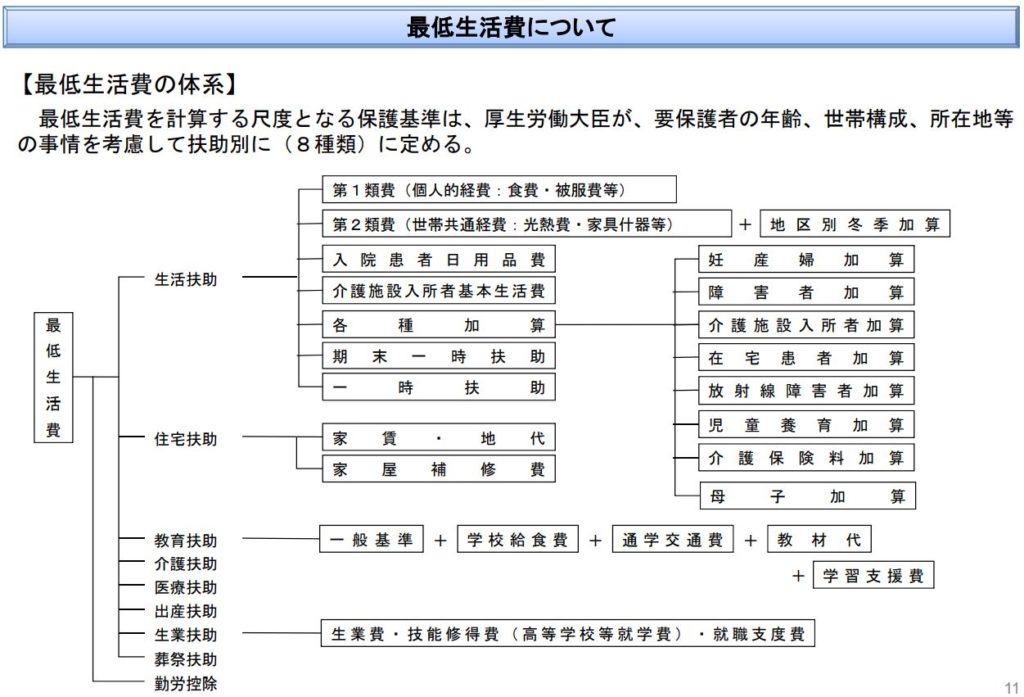

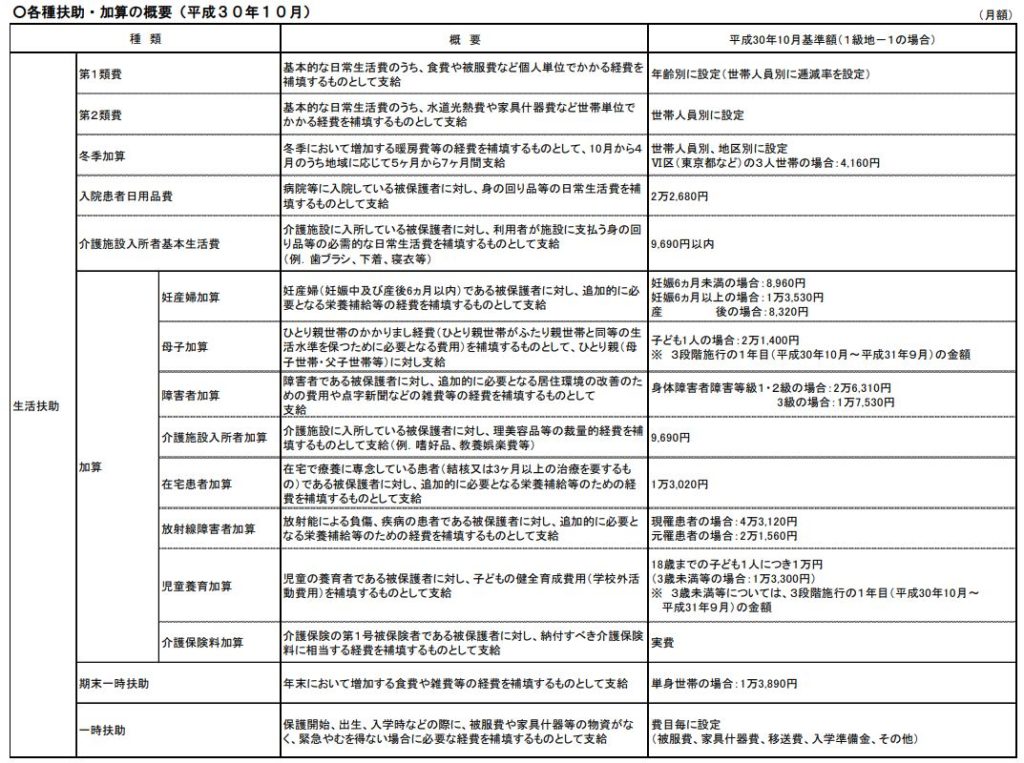

最低生活費の評価・算定基準

以下が、生活保護法で規定する、最低生活費として支給する額を決定するための体系と基準です。

上の図が体系項目を示し、下図3つが個々の項目の設定基準を示したものです。

生活保護受給額と内訳

以上の規定に従って、生活保護の各種扶助が算定・支給されますが、基本的に、これは世帯を構成する個人個人にではなく、世帯を一単位として支給されるものです。

その金額は、居住する地域の物価・地価、平均賃金などを考慮して、数種類に区分され、先述した別扶助や加算を行って、決定されます。

要は、細かい運用基準があり、一様ではないということです。

以下に、厚労省が提示したモデルがあります。

・3人世帯 ・高齢者単身世帯 ・高齢夫婦世帯 ・母子3人世帯 の4種類を挙げ、3つの地域区分をそれぞれ2種類に分けて、試算した例です。

生活扶助と住宅扶助の2種類の扶助だけが支給されるとしての事例です。

かなり地域によって金額に差があります。

ベーシック・ペンションの金額設定においては、例えば、この中の高齢者単身世帯の支給額が、一つの目安になります。

最高額は、133,250円となっています。

健康保険や介護保険を利用した場合の自己負担は、生活保護受給の場合ありません。

後述する15万円支給のベーシック・ペンションでは自己負担となりますが、負担率は、2割か1割ですし、高額療養費の規定で、一定額を超えると還付もありますから、ほとんどの場合、その支給額内で賄うことができるでしょう。

当然、夫婦や子どものある世帯では、個人個人に支給され、世帯合計額は、夫婦世帯で30万円、母子世帯で子ども一人の世帯は23万円。

家賃が高い地域では、厳しい世帯もあるかもしれませんが、他に、空き家活用なども含めた、厚生住宅制度などの住居・住宅政策を導入することでカバーすれば良いと考えます。

こちらのアプリで、いろいろな条件を加味した各地域の生活保護受給額の試算ができます。

試してみてください。

◆ 生活保護の金額、あなたはいくらもらえる?簡単な入力だけで保護費を自動計算します! (seikatsu-hogo.net)

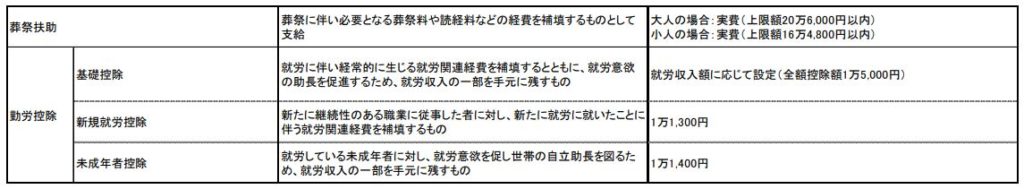

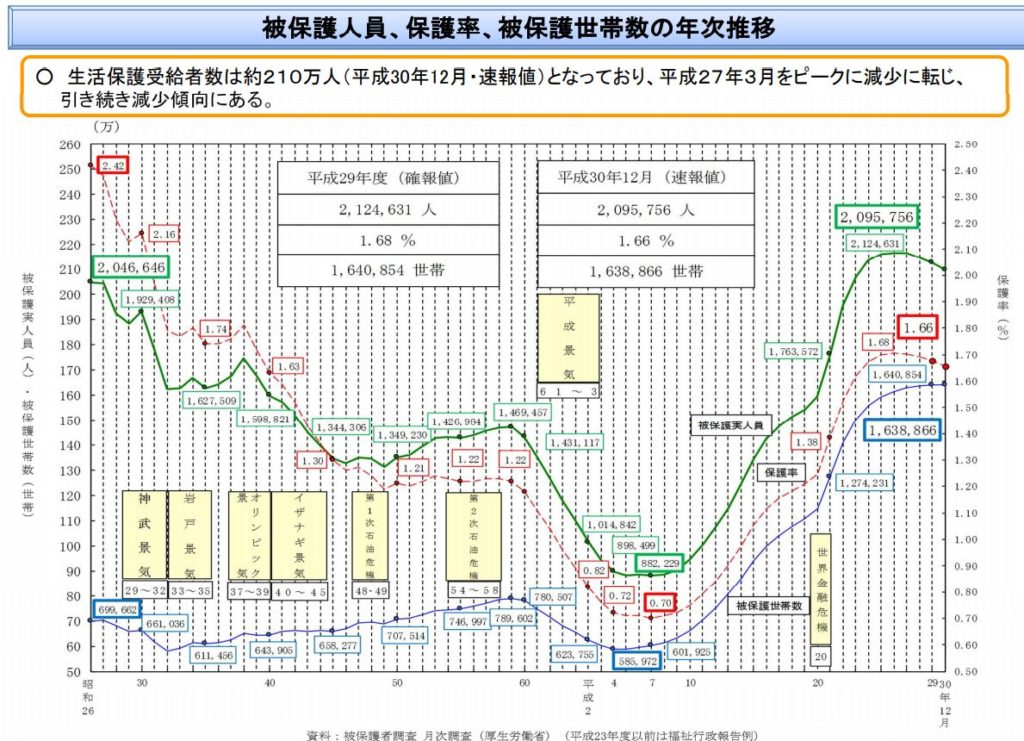

生活保護受給者数及び支給総額:約210万人、総額1兆9千億円を受給

では、実際に生活保護を受けている人の状況を見てみます。

2018年12月の速報値では、約164万世帯、約210万人が、総額約1兆9千億円を受給しています。

ここ数年、受給者数が減少しているとされていますが、低い捕捉率の問題は厳然としてありますし、コロナ禍で、これから当分申請者・受給者が増加することが予想されます。

首相も厚労省も受給申請を呼びかけていますが、どう変化していくでしょうか。

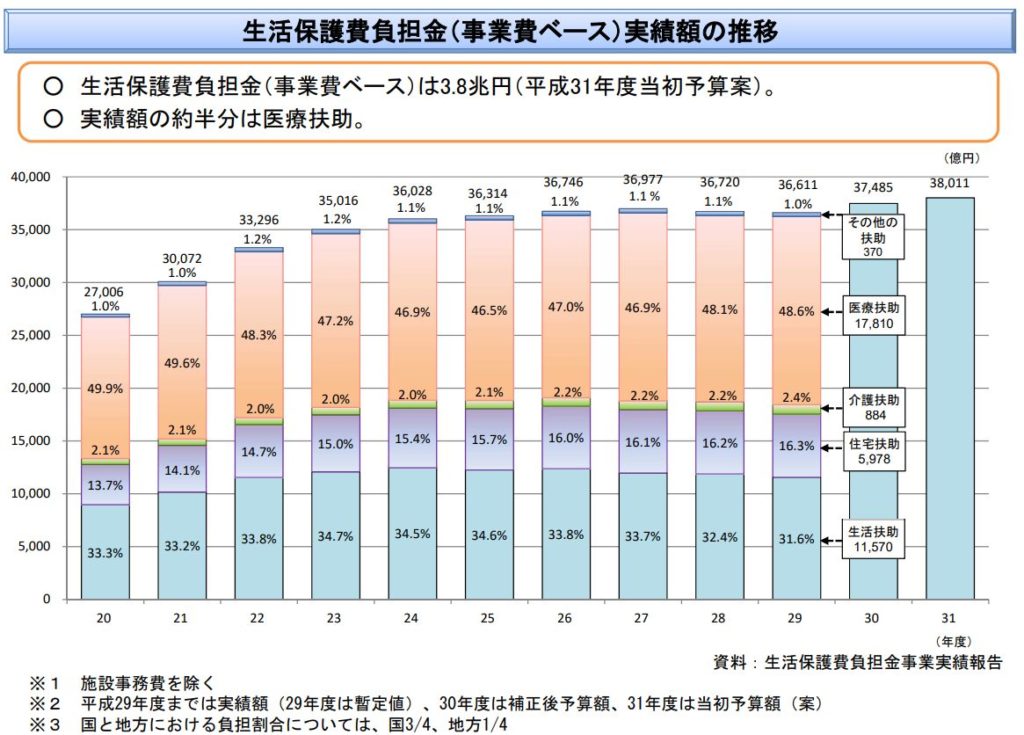

生活保護事業全体への拠出実績と5割以上を占める医療・介護扶助

但し、この1兆9千億円は、公費いわゆる一般財源と地方自治体財源から支出され、生活扶助と住宅扶助及びその他扶助に充てられたものです。

実際の生活保護費として投入された負担金は、ほぼその倍の3兆8千億円。

その差の約1兆9千億円は、医療扶助として健康保険料から、及び介護扶助として介護保険料から充当されています。

その内訳を示しているのが下図です。

生活保護受給者は、健康保険による医療費と介護保険による介護費は本人負担はゼロです。

一般的にベーシックインカムを導入し、生活保護を廃止すると、医療・介護利用時の自己負担が発生し、相当の額を設定しないと、以前の生活が維持できなくなることが予想されます。

そのため、従来の生活保護にベーシックインカムを上乗せすべきと主張する論者が存在し、(ベーシックインカム案が)まとまらない原因の一つになっています。

こうした問題の解消を意図して、ベーシック・ペンションは、月額15万円を設定しています。

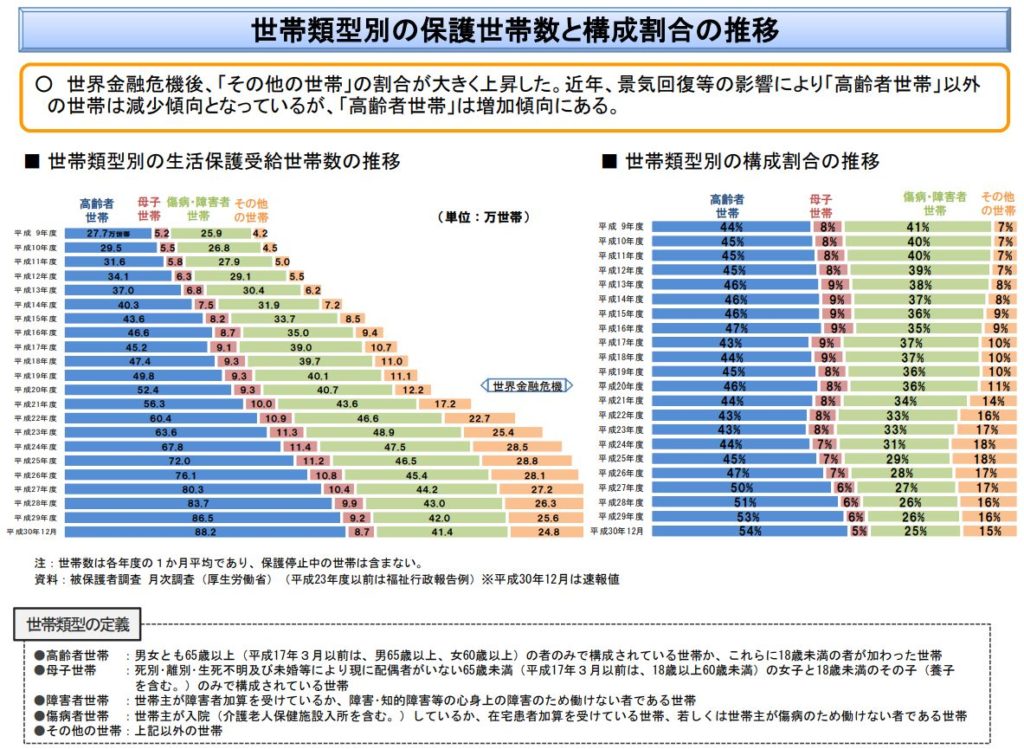

世帯類型別保護世帯構成:高齢者世帯が5割超、障害者世帯、母子世帯も一定比で

もう一つ確認しておきたいのが、どんな世帯が生活保護を受けているかを示す、以下の、世帯類型別保護世帯構成です。

65歳以上の高齢者世帯の受給世帯数が年々増加し、54%を超えました。

超高齢化社会の進行で、増加数も、比率も当分増え、上がり続けることは間違いないでしょう。

その多くは、預貯金がなく、老齢基礎年金のみの受給者(もしくは無受給者)で、働くこともままならない高齢者と想像できます。

年金制度の欠陥を示しているわけです。

また、他の分類に、<母子世帯>と<傷病・障害者世帯>があります。

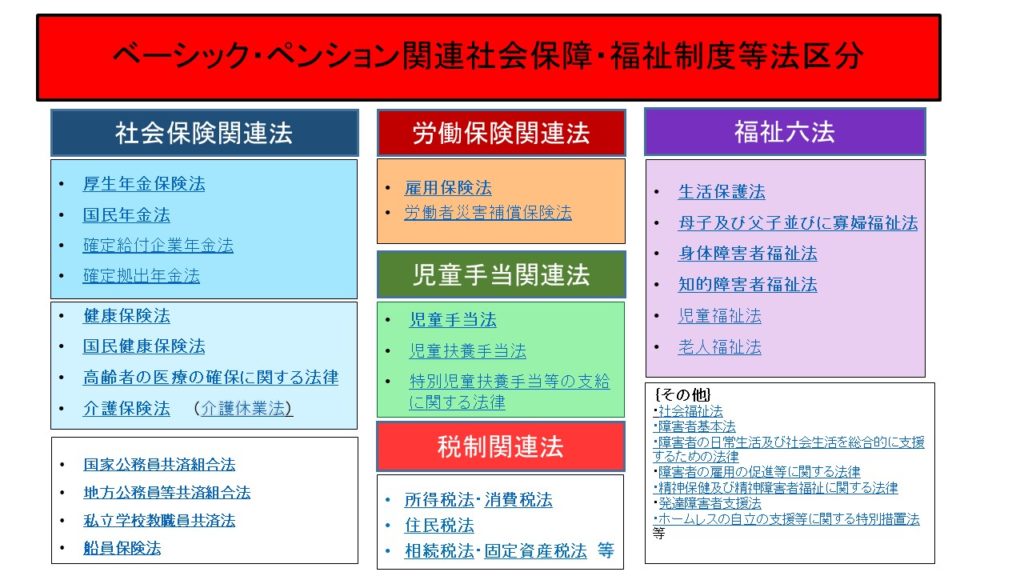

このことから、生活保護制度は、「生活保護法」で規定される他、「母子及び父子並びに寡婦世帯福祉法」、「身体障害者福祉法」「知的障害者法」とも関連して運用・管理されていることが分かります。

ベーシック・ペンションは、これらとも関連した目的・意図も持つのです。

ベーシック・ペンション支給額

ベーシック・ペンション、生活基礎年金は、以下の年代区分に分けて設定した金額の専用デジタル通貨JBPCで支給されます。

1.0歳以上学齢15歳まで 児童基礎年金 毎月8万円

2.学齢16歳以上学齢18歳まで 学生等基礎年金 毎月10万円

3.学齢19歳以上満80歳未満まで 生活基礎年金 毎月15万円

4.満80歳以上 高齢者基礎年金 毎月12万円

この内、児童基礎年金と学生等基礎年金の額には、以下の制度で規定された金額も反映しています。

1.「児童手当法」、「児童扶養手当法」による支給規定

2.生活保護法に基づく児童対象扶助及び加算支給規定

これについては、別に「児童基礎年金」と関係した制度改定として、別記事で扱うため、ここでは省略します。

ベーシック・ペンションにより生活保護制度は廃止へ

ベーシック・ペンションの導入で、生活保護制度は廃止します。

完全廃止することを意図した支給金額を設定しています。

仮に、捕捉率を2割、5人に1人が実際に受給しているとすれば、残りの約800万人も、従来の生活保護に当たるものが受給可能になるわけです。

合計、1千万人以上、1億2千万人の12分の1に当たります。

間違いなく、ベーシック・ペンションは、貧困対策への有効な政策となります。

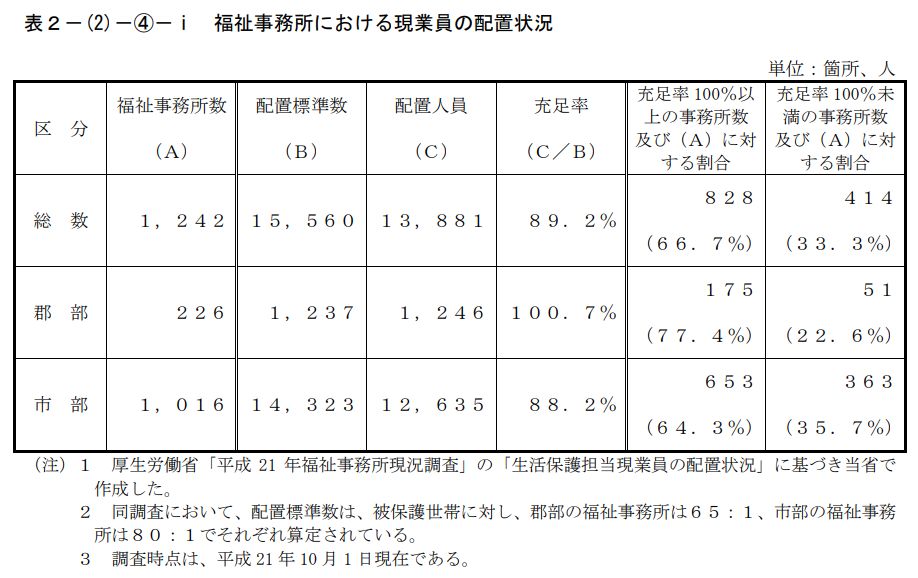

生活保護審査事務等関連行政コストの削減が可能に

生活保護の申請先、審査・支給事務等は各地域の福祉事務所が担当しています。

その全国の事務所数と現業担当者数は、以下のとおりです。

福祉事務所は、生活保護行政だけでなく、障害者福祉、母子・父子・寡婦世帯福祉等他の福祉行政も担当しています。

そのため、生活保護制度が廃止されても、他の職務は残ります。

しかし、その中で生活保護業務が占める割合は高いでしょうし、その廃止に伴い、障害者福祉、母子世帯など福祉における生活保護関連業務はなくなります。

そのため人員削減に伴う配置転換や事務所の縮小が可能になり、行政コストの削減に結びつきます。

その削減分は、他の必要な行政に充てることができるようになります。

もちろん、ベーシック・ペンションで生活保護制度廃止で何も問題が起こらないと断言はできません。

先述したように、健康保険の自己負担発生や、高い住宅費に対応できないケースなども発生するかもしれません。

ベーシック・ペンション導入時の移行に当たっての手続き等、当然課題も予想されます。

ただ、その殆どは、事前の想定と準備・対策で解決・対応可能でしょう。

何より、受けることが恥ずかしいとされ、第三者からは、恥ずべきことと指摘されることさえあった生活保護という制度と概念が、日本という国においては消滅し、不要のモノ、コトになるのです。

グローバル社会において少子高齢化社会問題などと共に「課題先進国」と自ら称し、その解決のモデルを示すべきであったにもかかわらず、「課題解決後進国」として「恥じるべき国及び社会」のモデルに成り下がっていた「貧困問題」への解決策を示すことになるベーシック・ペンション。

その有効性は、この生活保護制度の廃止に始まり、より広範に、いや、全国民に及ぶことになるのです。

※ 以上、記事再掲

-------------------------------------------

ベーシック・ペンションで生活保護制度はどうなるか、どうするか

再掲した以上の内容で、生活保護制度が、ベーシック・ペンションを導入する理由の中の最も重要なものとしていることをご理解頂けるかと思います。

当サイトが提案するベーシック・ペンション導入で、生活保護制度はどうなるか?

・現制度を全面廃止し、ミーンズテストも不要、スティグマからの解放、低捕捉率などのこれまでの問題が解消され、行政コストも削減される。

・その行政担当者は、能力・適性・希望などに応じて、他部門へ適材適所で配置転換できる。

・一部、現状の生活保護で受けるサービスより低下する場合、住宅扶助関連では、新設する厚生住宅制度で補完し、医療・介護保険関連では、高額給付補填制度でカバーする。

・生活保護世帯の被扶養児童は、ベーシック・ペンション、児童基礎年金受給者となる。

・ベーシック・ペンションで従来受けていた給付サービスに不足が生じる障害者等については、必要に応じ障害者福祉制度の改正で対応する。

以上が主な変化・改定事項です。

また、こちらでも関連事項を述べています。

確認いただければと思います。

◆ ベーシック・ペンションによる児童手当・児童扶養手当廃止と発生余剰財源の保育・教育分野への投入(2021/2/7)

以後、他に問題があると判断されれば、都度対策を講じていきます。

現状の各政党のベーシックインカム及び生活保護制度政策について

この機会に、既に当サイトで紹介してきた、各政党のベーシックインカムについての政策・考え方を簡単にメモ書きしました。

それらの記事も合わせて、確認頂ければと思います。

自民党や日本維新の会が、もっともらしくベーシックインカムの導入を主張するようになっていますが、給付額や財源をみると、欺瞞に満ちた、それにより生活保護制度の廃止も目論む、制度改悪であることが分かります。

立憲民主党と公明党は、ベーシックインカムではなく、ベーシックサービスを選択。

国民民主党は、歯切れが悪く、どっちつかず。

それぞれ、財源に関しては、財政規律維持主義で、生活保護制度は、問題を放置したままです。

れいわ新選組は、脱却までの一時的ベーシックインカムで、同党を支持する人たちは、その提案内容をしっかり理解しているとは思えません。

以下の参考記事の先頭にある「竹中論」は、自民党の考えとしてよいということで付け加えました。

<参考:各党のベーシックインカム政策関連記事リスト>

◆ 竹中平蔵の暴論はシカトすべき!:週刊ポストの小学館マネーポストWEB、ベーシックインカム記事を追う-1(2021/1/14)

◆ れいわ新選組のベーシックインカム方針:デフレ脱却給付金という部分的BI(2021/4/4)

◆ 立憲民主党のベーシックインカム方針:ベーシックサービス志向の本気度と曖昧性に疑問(2021/4/6)

◆ 日本維新の会のベーシックインカム方針:本気で考えているとすれば稚拙で危うい曖昧BI(2021/4/26)

◆ ベーシックインカムでなく ベーシックサービスへ傾斜する公明党(2021/4/28)

◆ 国民民主党の日本版ベーシック・インカム構想は、中道政策というより中途半端政策:給付付き税額控除方式と地域仮想通貨発行構想(2021/6/6)

というわけで、当サイト以外のベーシックインカム推進論も含めて、既存政党で、しっかりベーシックインカムについて検討し、公約に組み入れている政党は皆無です。

残念ながら、これが日本におけるベーシックインカムに対する本質的な理解と関心の広がりに至らない現状を示しています。

もう言い疲れたのか、コロナ禍における<特別定額給付金>の再度の支給を求める声も、小さくなってしまいました。

私は、元々、そうした一時的な、ベーシックインカムとは言えないものに対しては、距離を置いており、10年がかりでのベーシック・ペンション導入提案活動を、としています。

しかし、コロナ禍での困窮者の増加、格差の一層の拡大、そして婚姻数・出生数の大幅減少による少子化加速などの状況を考えると、のんびりしてなどいられない、とこの所強く思い始めています。

それにしても、しかし、です。

ベーシックインカムについて真面目に考える政党がないという現実。

だから10年がかりで、とする当初からの理由なのですが、はた、と今困っています。

しかし、わずかでも、前に進むことができるように。

当サイトを見て頂く方々の人数と呼んで頂けるページ数は、毎月確実に増え続けていますので、それを糧に、暑くなる季節、頑張っていこうと思っています。

生活保護制度を超克するベーシック・ペンション、生活基礎年金制度を

困難を承知でめざすのが、ベーシック・ペンション、生活基礎年金制度。

先述したように、現在の生活保護受給者が約210万人で、年間総額約3兆8千億円(医療・介護保険負担分含む)で、捕捉率が5人に1人とすれば。

本来の受給資格者全員で約1,000万人で、年間必要支給総額約19兆円。

全人口1億2000万人のうちの約8.3%。

現状ベーシック・ペンション年間試算給付総額203兆1200億円のうちの約9.3%。

2020年実質GDP523.5兆円の3.6%、同年実質国内家計最終支出276.1兆円の6.9%。

この生活保護制度全廃と最低限度の生活保障を実現するために必要な国の支出の想定として、こうした数字が引き出されます。

(参考)

◆ ベーシック・ペンションの年間給付額203兆1200億円:インフレリスク対策検討へ(2021/4/11)

しかし、ベーシック・ペンションは、こうして顕在化が可能な貧困対策に目処を付けるだけにとどまりません。

隠れ困窮対策として、母子・父子世帯の困窮、非正規雇用者の困窮、介護・保育・障害者福祉などに携わるエッセンシャルワーカーの経済的格差などへ対策・政策をも視野に入れて、超克することをめざすものです。

それらの種々の課題が、記事末尾にあるように、法前文に掲げられているのです。

ベーシック・ペンション生活基礎年金制度の背景と目的(同法前文より)

1)憲法に規定する基本的人権及び生存権等の実現

2)生活保護の運用と実態

3)少子化社会の要因としての結婚・出産・育児等における経済的不安

4)子どもの貧困と幸福度を巡る評価と課題

5)母子世帯・父子世帯の困窮支援の必要性

6)非正規労働者の増加と雇用及び経済的不安の拡大及び格差拡大

7)保育職・介護職等社会保障分野の労働条件等を要因とする慢性的人材不足

8)共働き夫婦世帯の増加と仕事と育児・介護等両立のための生活基盤への不安

9)国民年金受給高齢者の生活基盤の不安・脆弱性及び世代間年金制度問題

10)高齢単身世帯、高齢夫婦世帯、中高齢家族世帯の増加と生活基盤への不安

11)コロナウイルス禍による就労・所得機会の減少・喪失による生活基盤の脆弱化

12)自然災害被災リスクと生活基盤の脆弱化・喪失対策

13)日常における不測・不慮の事故、ケガ、失業等による就労不能、所得減少・喪失リスク

14)IT社会・AI社会進展による雇用・職業職種構造の変化と所得格差拡大と脱労働社会への対応

15)能力・適性・希望に応じた多様な生き方選択による就労・事業機会、自己実現・社会貢献機会創出と付加価値創造

16)貧富の格差をもたらす雇用・結婚・教育格差等の抑制・解消のための社会保障制度改革、所得再分配政策再考

17)世代間負担の不公平対策と全世代型社会保障制度改革の必要性

18)コロナ禍で深刻さ・必要度を増した、安心安全な生活を送るための安全弁としての経済的社会保障制度

19)基本的人権に基づく全世代型・生涯型・全国民社会保障制度としての、生活基礎年金制(ベーシック・ペンション制)導入へ

20)副次的に経済政策として機能する、社会経済システムとしてのベーシック・ペンション

21)生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)導入に必要な種々の課題への取り組み

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。