結婚・子育ての経済的側面タブー化が少子化対策失敗理由:『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?』で考える絶対不可欠のBI論-1

家族問題を軸にした社会問題をこれまで取り上げ、パラサイト・シングルや婚活などの用語を用いて問題提起してきている山田昌弘氏の、コロナ禍で加速する格差を新しい型とした新著『新型格差社会』(2021/4/30刊)。

同書を題材とした、以下の<『新型格差社会』から考える分断・格差抑止のBI論>シリーズ5回を終了しました。

◆ 「家族格差」拡大・加速化対策としてのベーシック・ペンション:『新型格差社会』から考える格差・階層社会化抑止のBI論-1(2021/5/8)

◆ 「教育格差」対策としてのベーシック・ペンション:『新型格差社会』から考える格差・階層社会化抑止のBI論-2(2021/5/10)

◆「仕事格差」対策としてのベーシック・ペンション:『新型格差社会』から考える分断・格差抑止のBI論-3 (2021/5/12)

◆ 「地域格差」対策にも有効なベーシック・ペンション:『新型格差社会』から考える分断・格差抑止のBI論-4(2021/5/14)

◆ 「消費格差」の本質は所得格差。ベーシック・ペンションが必然の対策:『新型格差社会』から考える分断・格差抑止のBI論-5(2021/5/16)

同書に先立って同氏が、昨年2020年に『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?~結婚・出産が回避される本当の原因』(2020/5/30刊)、一昨年2019年に『結婚不要社会』(2019/5/30刊)を執筆・発刊しています。

毎年1冊のペースでの家族社会学シリーズ。

基本的には、いずれにおいても「格差」を問題としており、『新型格差社会』を終えたばかりですが、ベーシックインカム、ベーシック・ペンション専門の当サイトで、各書を遡る形で、関連付けて課題としていきます。

今回からは、『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?』を取り上げ、少子化社会問題をテーマとして、その対策としてのベーシック・ペンションの必要性・有効性を論じることにします。

序文である<はじめに>の最後に、「本書の目的は、第一には、日本人の少子化対策が的外れであった点を指摘するもの」とあります。

書名そのものが『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?』ですから、それはそうなんですが、そうは言っても、最後に有効なその対策を提案するのが筋というもの。

一応、以下の構成になっているので、第5章最終章に一応期待しつつ、読みすすめることにします。

第1章 日本の少子化対策の失敗

第2章 日本の「少子化対策失敗」の理由

第3章 少子化対策における「欧米中心主義的発想」の陥穽

第4章 「リスク回避」と「世間体重視」の日本社会 ー 日本人特有の価値意識を探る ー

第5章 日本で、有効な少子化対策はできるのか

1回目は、まず、第1章と第2章を合併してその内容を要約します。

<第1章・第2章 日本の少子化対策の失敗とその理由>から

世界で「反面教師化」する日本の少子化対策

なぜ日本は少子化対策を行わなかったのか、あるいは、なぜ少子化対策はうまくいかなかったのか、と海外の研究者や政治関係者等から尋ねられるという。

前者は主に欧米の、後者は主に東アジア、東南アジアの。

欧米は、少子化対策が必要ない国であったか、一応有効な手立てを打ち、成果が出ている国々。

後者は、今後少子化が進行すると予想される国々で、「日本のようにならないためにはどうすればよいか?」と反面教師にしようというわけらしい。

しかし、まあそれらの話を聞いても、後者においては、さほど役には立たないのではと思う。

政府がやってきたことは、小手先のことばかりで、やったうちに入らないというか、ほとんど何もやってこなかったに等しいから。

いずれにしても、

「海外から見れば」、日本は、出生率の低下という現実が認識されてから30年の間(=平成の間)少子化は、有効な対策が打たれることなく放置され、低出生率が長期間継続し、人口減少が始まり、世界一の高齢化が進行し、社会保障の持続性に懸念が生じているように見える。

と山田氏。

ここで着目しておくべきは「社会保障の持続性に懸念が生じている」という部分。

この認識があれば、当然、懸念を払拭するための対策・解決策を具体的に提示すべき、と思うのです。

日本の「少子化対策失敗」の経緯

日本で少子化が大きく認識されるようになったのは、30年前1990年に「1.57ショック」という用語が作られ、広く認識されたところから。

それを受けて、経済企画庁が1992年に出した『国民生活白書』のタイトルが「少子化社会の到来、その影響と対応」であり、そこから「少子化」という言葉が広まった、と。

そこでは、少子化の結果としての労働力不足や国内需要不足などへの懸念を示し、また原因の一つとして「教育費負担」にも及んでいるとします。(2009年に同白書消滅)

その後

・1994年 子どもを育てやすい環境作りのための「エンゼルプラン」策定

・1999年 「少子化対策基本方針」策定

・2003年 「少子化対策基本法」成立

・2004年 基本法に合わえて『少子化対策白書』内閣府発行

と続き、ここまでで10年かかった。

悪いことに、その間、団塊ジュニア世代の結婚・出産時期(1990年代後半)が、バブル崩壊後の就職氷河期、1997年のアジア金融危機と重なる。

2000年の出生率は1.36にまで低下したが、同年の出生数は1990年122万人から119万人へとさほど減少していない。

すなわち、団塊ジュニア世代の人口規模が大きかったために、女性一人あたりの子ども数は減っても、全体の子ども数はあまり減らなかったことが、政策担当者の危機感を薄めた。

そして、2000年から2018年まででは、合計特殊出生率はほとんど変化はない。

しかし、出生数は92万人と約2割減少しており、それは、結婚・出産時期を迎える世代人口が減少していることによる。

そのことから、少子化対策は、悪化を「食い止めた」とは言えるが、「若者の出産行動を変える」には至っていない、事実上失敗に終わっていると、結論づけているのです。

日本の出生率を動かす人々

一応、何かしら手を打ち、悪化は食い止めたかのような政府の少子化対策。

それが事実上失敗に終わった理由を、山田氏はこう言います。

政策担当者は、未婚者の「生の声」を聞くことを怠っていた。

一部の人の意識や態度を、多数派の意識であると勘違いしていたから。

近年の大学進学率は約5割。

2001年に18歳の大学進学率は39.9%(男性53.5%、32.7%)で、2000年代に出産・子育て期にあった女性の約3分の2は、非四大卒だった。

この大卒者と非大卒者の意識や行動は大きく異なっている、

また大卒女性は、卒業時には正社員で就職しても、数年で離職して、派遣等に働き方を変えたり専業主婦になるケースが多い。

日本社会全体のマクロの出生率を動かすのは、「大卒かつ大都市居住者かつ大企業正社員か公務員」というキャリア女性でなく「非大卒、地方在住、中小企業勤務、非正規雇用」等の女性の人数の方が圧倒的に多い。

一部のキャリア女性を前提とし、非大卒・地方在住・中小企業勤務・あるいは非正規雇用女性の声は聞いてこなかった。

また、

日本の未婚者の大多数は、親と同居している。

人口が多い大都市部では、男女とも地方に比して一人暮らしの独身者が多く、異性の独身者と出会う機会は多いが、「大卒、大都市居住、大企業勤務」の未婚者は存在はするが、日本の若者全体から見れば、絶対的少数。

などの特性を示し、

「非大卒、地方在住、中小企業勤務、非正規雇用、自営業の跡継ぎや家族従業者」等の置かれた状況や態度、意識などを中心に考えないと、少子化対策どころか、日本の少子化の実態を理解することさえもできない。

とこれまでの少子化対策への取り組みに、疑問を提起します。

政府の種々の関連会議・委員会のメンバーを務めた山田氏をもってしても、実現できなかった少子化、少子化社会改革。

こうした種々の会議や委員会のあり方への疑問は、なくなることはありません。

少子化の直接の原因に関する「誤解と過ち」

そうした誤った認識に基づいて調査、分析、政策検討がなされたため、日本社会の多くの識者、政策担当者は、長い間、日本の少子化の原因に関わる重大な過ちがあったことを見過ごしてきた。

まず以下の2つを指摘します。

1)「未婚化が主因」であることを見逃した過ち

結婚した夫婦の子どもの数が減っているわけではないとし、婚期は遅れても「いずれは皆、結婚する」と考えて、未婚化を問題視していなかった。

2)結婚や子育ての経済的側面をタブーにしていた過ち

「どんな条件でも愛があれば結婚はするはず」、「どんな条件でも子どもが好きならば産むはず」。

この「欧米中心主義的発想」を当初から持ち、結婚や子育てにはお金がかかるという経済的側面に目をやらなかった。

要するに、

そもそもこどもがきらいなだから産まないという人はごく少数で、「産みたくても産む条件が整っていないから産まない」人が多数。

そもそも、「子どもを希望する人数まで持たない理由」の第一は「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」。

日本社会では、たとえ愛があっても、子どもが好きでも、経済的条件が整わなければ、結婚や出産に踏み切らない人が多数派なのだ。

と断じているのです。

ここまで来れば、ではどんな対策が有効か、そろぞろ出てきそうなものですが。

これに加え、

3)とかく政府は「お金」がかかる政策には動きが鈍いという欠点

4)軽視される「若い男性」の意識が軽視されている点

なども取り上げています。

以上、第1章と第2章を概括しました。

親サイトにおける<少子化社会対策>関連投稿記事

ところで、本書『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?~結婚・出産が回避される本当の原因』は、2020年5月30日に発売されています。(その1年前2019年5月30日が『結婚不要社会』の発売日。)

その10日前の昨年2020年5月20日に、以下の記事を、親サイトである https://2050society.com で投稿しました。

◆ 母子家庭の貧困、子育て世帯の不安、結婚し子どもを持ちたい人たち、すべてに機能するベーシック・インカム制の議論・検討を(2020/5/20)

この記事では、

<「COVID-19」後の2050年の社会システム改革> というサブタイトルを付けて

・ひとり親世帯の9割が母子世帯、相対的貧困率は5割超の現実

・希望する仕事に就くことが困難なひとり親世帯に迫る「自立・就業」の矛盾

・常に変わらぬ、総花的な少子化対策と社会化

・ひとり親世帯、子育て世帯、結婚し子どもを持ちたい人たち:少子化対策の決め手ともなるベーシック・インカム制の議論・検討を

・ひとり親世帯におけるベーシック・インカム試案

というテーマで、主に、母子世帯の貧困問題から少子化社会問題を論じました。

しかし、母子世帯の子育て不安は、当然、一般的な子育て不安、子どもを持つことの不安、敷いては結婚することの不安、それらの結果として少子化、と繋がるもの。

そのため「結婚し子どもを持ちたい人たち」も加えて、ベーシックインカムを検討すべき、と提案したのです。

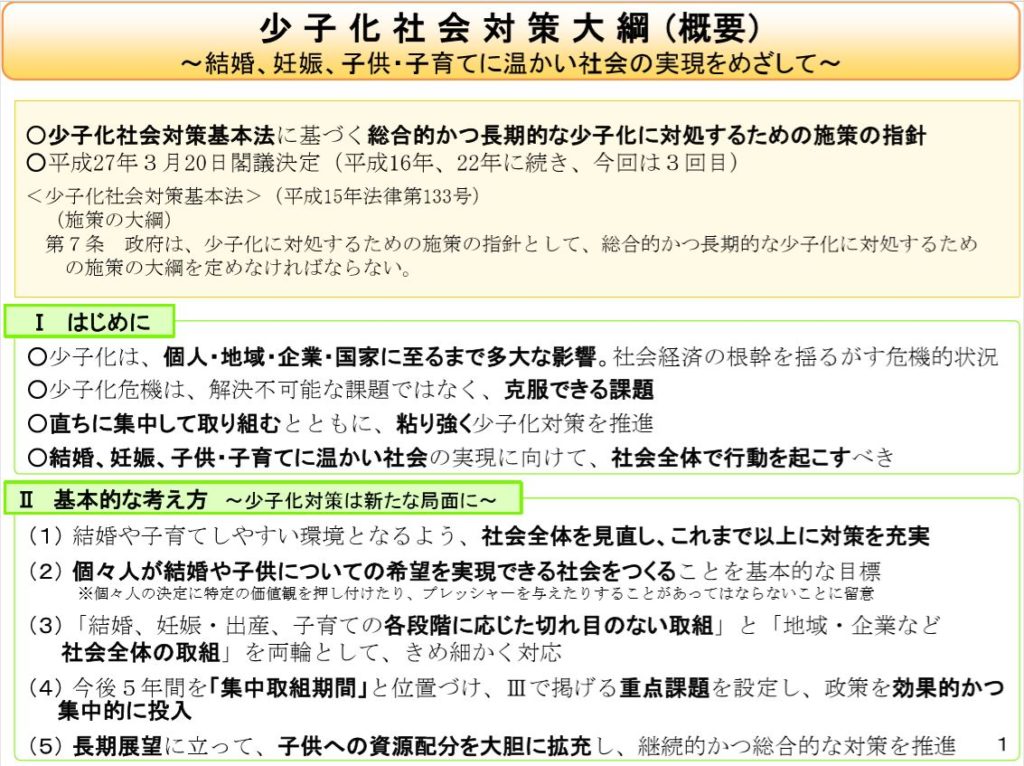

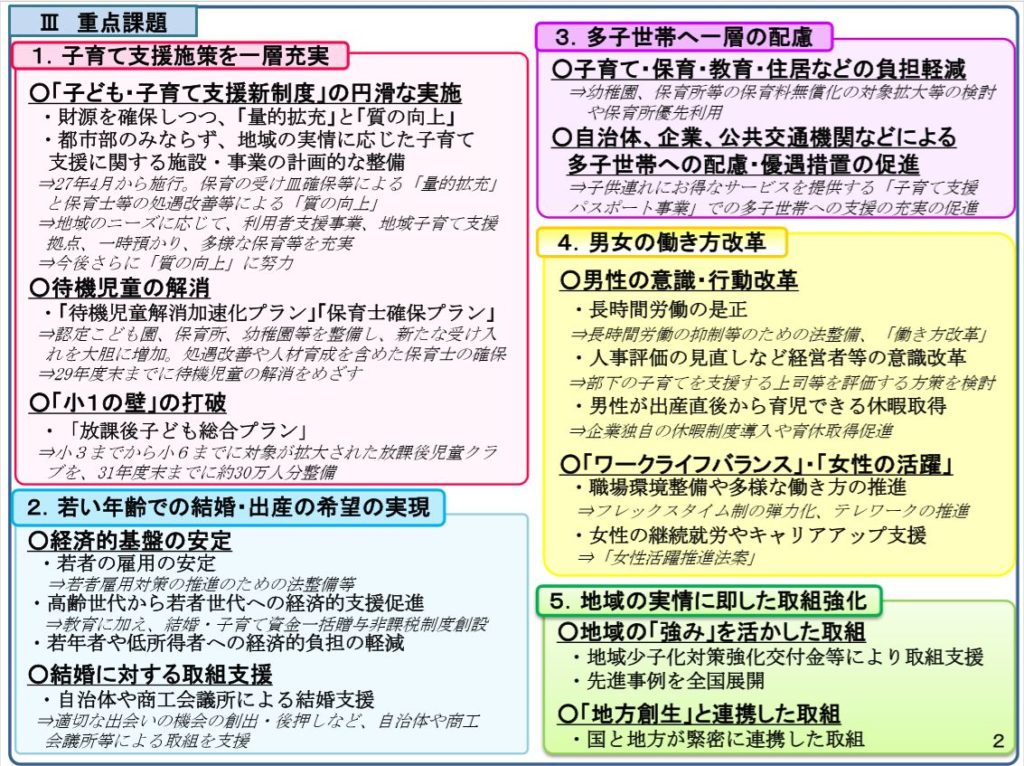

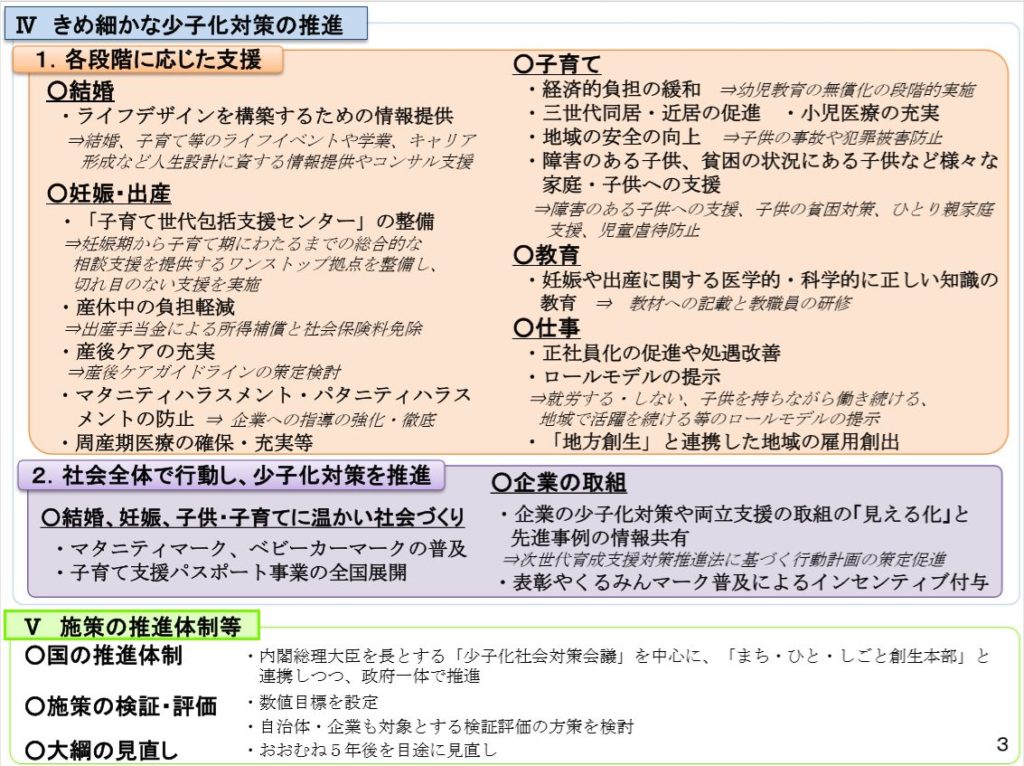

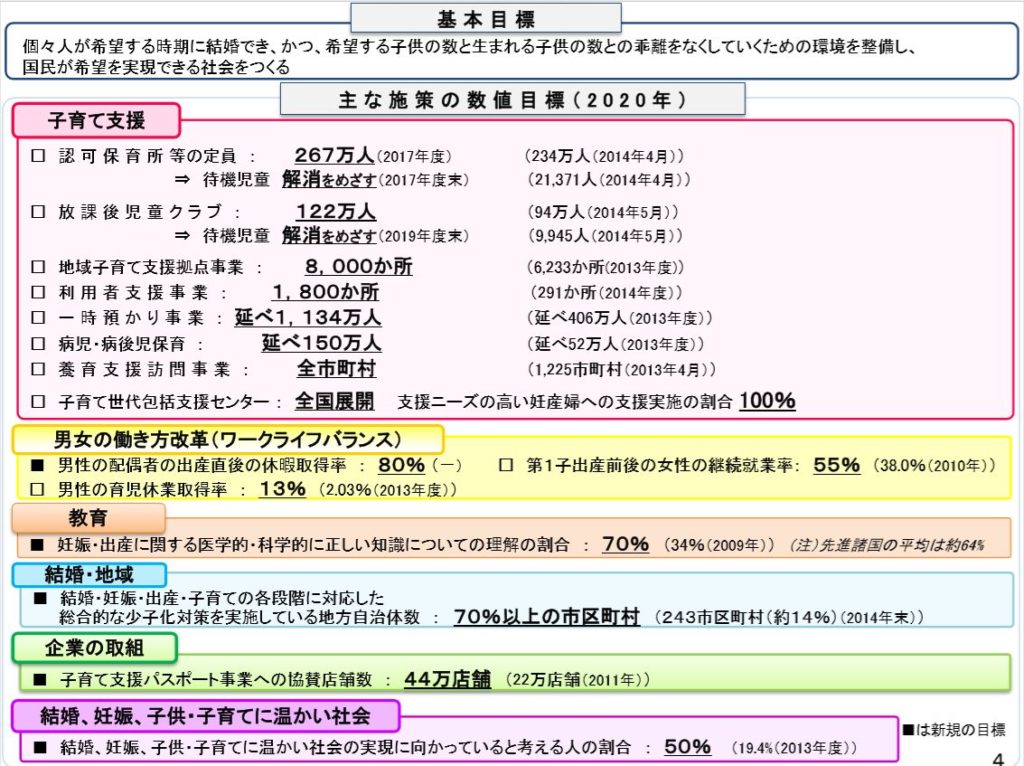

2015年<少子化社会対策大綱>

その記事中に用いた、2015年の<少子化社会対策大綱>を転載しました。

実は、この2015年の<少子化社会対策大綱>そのものについて、それが閣議決定された直後に、私も取り上げ、今は休眠化状態の他サイト http://huma-net.com で

◆ 少子化対策の必要性と根本的課題をライフステージと世代論から考える:少子化社会対策大綱から(2015/3/31)

と題して投稿しています。

私の少子化問題への関心の起点は、そこにあり、同サイト(と既に廃止した他サイト)で追ってきました。

そして、昨年に開設した、2050年の望ましい社会構築をめざすWEBサイト https://2050soceitey.com で、そろそろ最新の提案に結びつけるべく、取り組みを再開。

先述の<2015年少子化社会対策大綱>を更新が、昨年2020年。

更新された<2020年少子化対策大綱>及びそれを受けての<2020年少子化社会対策白書>を取り上げて、シリーズ化などにより以下の記事を投稿しました。

以下に、昨年の投稿記事をリスト化しました。

<2020年少子化社会対策大綱>批判シリーズ他

◆ 出生率1.36、出生数90万人割れ、総人口減少率最大:少子化社会対策大綱は効き目なし(2020/6/11)

◆ 「2020年少子化社会対策大綱」批判-1:批判の後に向けて(2020/6/18)

◆ 「少子化社会対策大綱」批判-2:少子化社会対策基本法が無効施策の根源(2020/6/25)

◆ 「少子化社会対策大綱」批判-3:少子化の真因と究極の少子化対策BI(2020/7/13)

◆ 「少子化社会対策大綱」批判-4:安心して子どもを持つことができるBI、児童基礎年金支給を早期に(2020/7/28)

<2020年少子化社会対策白書>批判シリーズ等

◆ 「令和2年少子化社会対策白書」と86万ショックと出生率1.36の現実(2020/8/17)

◆ 少子化社会対策と少子化担当相を糾弾する(2020/8/18)

◆ 結婚しない理由、結婚できない理由:少子化社会対策白書から(2020/8/27)

◆ 子どもを持たない理由、子どもを持てない理由:少子化社会対策白書から(2020/8/28)

その批判をベースにして、当初ベーシックインカムとしていた生活基礎年金導入構想を、昨年末に「ベーシック・ペンション」と呼び替えることにして、さまざまな背景・目的から導入を再提案。

少子化対策に、その要因である未婚・非婚問題も包含して、ベーシック・ペンションが不可欠として、今年開設した当サイトでの主張・提案にたどり着いたわけです。

次回は、本書の第3章<少子化対策における「欧米中心主義的発想」の陥穽>を概括するとともに、<2020年少子化社会対策大綱>を確認します。

※<山田昌弘氏執筆関連書>

『希望格差社会―「負け組」の絶望感が日本を引き裂く』(2007/3/1刊)

『結婚不要社会』(2019/5/30刊)

『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?~結婚・出産が回避される本当の原因』(2020/5/30刊)

『新型格差社会』(2021/4/30刊)

コメント ( 1 )

トラックバックは利用できません。

I have recently started a web site, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.