困窮者生活保護制度から全国民生活保障制度ベーシック・ペンションへ:2022年ベーシック・ペンション案-4

少しずつ、よくなる社会に・・・

2050年日本独自のベーシックインカムJBPC完全実現に向けての2022年提案-4

この標題のシリーズを始めています。

第1回:ベーシック・ペンション法(生活基礎年金法)2022年版法案:2022年ベーシック・ペンション案-1(2022/2/16)

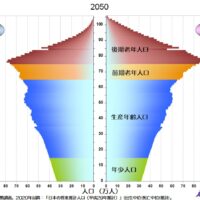

第2回:少子化・高齢化社会対策優先でベーシック・ペンション実現へ:2022年ベーシック・ペンション案-2(2022/2/17)

第3回:マイナポイントでベーシック・ペンション暫定支給時の管理運用方法と発行額:2022年ベーシック・ペンション案-3(2022/2/18)

と進めてきており、今回は第4回目。

今月2022年2月は、今回で一区切りとしますが、3月にはより深堀りすべく、シリーズを継続させていく予定です。

そこで今回は、少子化対策や高齢者対策としてよりも根源的な政策課題としてベーシック・ペンション導入の目的としている、貧困・困窮対策としての「生活保護制度」の廃止とこれに代わる、すべての国民に対する包括的・総合的安心生活維持保障政策の実現プロセスについて整理したいと思います。

ベーシック・ペンション導入時の生活保護制度廃止とプロセスでの課題

ベーシック・ペンション提案の根本は、さまざまな問題を抱える現状の「生活保護制度」を廃止し、それに代わる、より望ましい社会保障制度を確立することにあります。

そのためには、現状の生活保護制度の廃止に断固として反対する人々が納得する制度であることが条件と考えます。

そしてそれを推し進めると、自ずと、すべての国民がどのような状況・状態になっても、最低限の生活を保障する制度を確立することが理想となるわけです。

そこで、ベーシックインカムに着目し、より考察を加えることで、日本独自のベーシックインカム、ベーシック・ペンション生活基礎年金制度の提案に至りました。

従い、生活保護制度をどのように廃止可能にするかが重要な課題となったわけです。

岩田正美氏の生活保護解体論の概要と問題点

その検討を進める中で、岩田正美氏著『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』(2021/11/5刊:岩波書店)が昨年2021年11月に出版されたので、これを参考にして11回にわたる【シリーズ】を展開。

その最終回の以下の記事がその総括です。

◆ 多くの考え方を共有できる岩田生活保護解体論とベーシック・ペンション:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-11(2022/1/30)

岩田氏の生活保護解体論では、生活保護制度に組み込まれた8種類の扶助制度を以下のように改定し、そのうちの「生活扶助」だけを高齢者・障害者および求職者への支援給付を除いて、一般扶助による「生計扶助」として残すこと。

その他の7種類の扶助のうち「住宅扶助」部分は、まったく新たに「住宅手当制度」を創設して対応。

残りは、以下のようにそれぞれ新たな運用規定を設けるとして、生活保護制度の解体を提案しています。

1)生活扶助:高齢者・障害者への「国民年金制度」における「年金支援給付」および求職者への「求職者支援給付」を除いて、一般扶助による「生計扶助」を存続・改定し、単独運用・管理

2)医療扶助および 3)介護扶助:国民健康保険・介護保険制度の運用に組み込み

4)教育扶助:学校教育法に規定する「就学援助制度」で適用移管

5)住宅扶助:新たに低所得者にも適用拡大可能な「住宅手当制度」を創設・運用

6)生業扶助:「求職者支援法」の<職業訓練受講給付金>を利用し「求職者支援給付」として支給

7)出産扶助および 8)葬祭扶助:<一時扶助>として適宜運用

確かに、一つ一つの扶助をその目的や性質に照らし合わせて、関連する他制度と調整すると、生活保護制度から分離・独立して運用・適用することは可能です。

しかし、現状の生活保護制度におけるそれぞれの受給者の受給する金額は、複数の扶助の合計額で、それぞれの構成比がバラバラです。

しかも、最も金額が多いと考えられる<生活扶助>よりも、<医療扶助>での支給総額の比率が高いなど、各扶助を解体して、必要に応じてバラバラに申請することは、受給者にとって、あるいは今までスティグマやミーンズテストなどの要因で申請や受給をためらっていた人々にとっても、面倒で、抵抗感があることには変わりはないのでは、と思います。

そして何よりも、独立させて、単独で機能させるとする<生活扶助><生計扶助>の基準額をどう設定するか、いくらとするかについては、何種類かの調査方法などを上げてはいますが、どれが、いくらが適切と提案に持ち込んでいないのです。

当提案での第一次段階での8万円に近い算出例もあれば、最上限額15万円に近い算出例も上げているのです。

そのため、岩田氏の解体論においては、<生計扶助>分だけでなく、他の制度へ移管して運用する扶助分についても、必要財源額の提案には至っていません。

岩田氏の生活保護解体論とベーシック・ペンションの生活保護廃止提案との根本的な違い

一方ベーシック・ペンションの方は、当初から生活保護制度を廃止しても問題のない給付額を保障することをめざしており、それが、後述する年代別の生活基礎年金額です。

その金額の中に、生計扶助、教育扶助、生業扶助を含み、医療費・介護費の自己負担分も含み、住宅扶助の一部分を含むとしています。

カバーできない住宅扶助部分を確実に支援するために、新たに(岩田氏の「住宅手当」制度に当たる)「住宅保障制度(または厚生住宅制度)」を創設することも提案しています。

しかし、ベーシック・ペンションの段階的導入による毎月8万円のBPMP支給では、生活保護の廃止は不可能であり、満額支給にできるまでは、現状制度を継続するか、生計扶助8万円を基礎額として固定的に支給し、他の扶助分を別途算出する方式を暫定的に採用するなどの方法を考えることになります。

また子どもがいる生活保護世帯では、児童基礎年金8万円を子どもが受給しており、現状の生活保護での受給額の算定方法が、当然変わることになり、運用基準の改定が必要になります。

完全JBPC実現のための第2フェーズまでの課題

2050年までのJBPC完全実現をめざし、以下の3段階での段階的・経過的を設定しました。

1)第1フェーズ:2021年~2030年

2)第2フェーズ:2031年~2040年

3)第3フェーズ:2041年~2050年

第1、第2フェーズでのベーシック・ペンション支給プロセス

以下は、第1、第2フェーズ段階における、JBPC導入前の経過的措置としてのBPMPベーシックペンション・マイナポイントの年次ごとの支給対象です。

支給額は、すべてに平等の月額8万円としています。

1)2026年:新生児対象、児童基礎年金月額8万円(満額)マイナポイント支給開始

2026年:満85歳以上高齢者対象、高齢者基礎年金月額8万円マイナポイント支給開始

(および対象者への老齢基礎年金支給停止)

2)2031年:満65歳以上高齢者対象、生活基礎年金月額8万円マイナポイント支給

(および対象者への老齢基礎年金支給停止)

3)2032年:学齢12歳以下小学生対象、児童基礎年金月額8万円マイナポイント支給化

4)2035年:学齢15歳以下中学生対象、児童基礎年金月額8万円マイナポイント支給化

5)2038年:学齢18歳以下対象、学生等基礎年金月額8万円マイナポイント支給化

6)2040年:学齢19歳以上満年齢65歳未満対象、生活基礎年金月額8万円マイナポイント支給

第1、第2フェーズでのベーシック・ペンション段階的導入に伴う関連社会保障制度等改廃プロセス

次に、第1、第2フェーズ毎の社会保障関連制度の改廃構想です。

この期間内の支給がマイナポイントであることも記しています。

<第1フェーズ:2021~2030年>

1)児童基礎年金の段階的導入による児童手当・児童扶養手当制度の移管・廃止

2)高齢者基礎年金の段階的導入による国民年金制度・老齢基礎年金制度の廃止

と生活基礎年金制による新・国民皆年金制移行への準備

3)マイナンバーカードと連携するマイナポイント(電子マネー)での支給

4)国庫における一般会計における給付予算計上と管理に基づく

<第2フェーズ:2031~2040年>

1)国民年金制度・老齢基礎年金制度の廃止と生活基礎年金制による新・国民皆年金制移行

2)高齢者基礎年金、65歳以上生活基礎年金実現に伴う厚生年金保険制度の改正および同制度の賦課方式から積立方式への移行

3)生活基礎年金制度の段階的導入に伴う、生活保護制度の段階的廃止準備

4)新・厚生住宅制度(または住宅保障制度)の整備・導入

5)年金制度改革に伴う年金保険料減額改定および一部減額分の健康保険料・介護保険料への転換

6)上記保険制度改定に伴う、国民健康保険・職域健康保険と介護保険各制度との統合による健康介護保険制度化および健康介護保険料への一本化

7)雇用保険における失業給付規定を改定および雇用保険の就労保険制度へ拡充改定

8)その他必要関連社会保障制度の改廃

9)マイナンバーカードと連携するマイナポイント(電子マネー)での支給

10)国庫におけるBP特別会計制度における管理方式に移行

第3フェーズ、JBPC完全実現への課題

前回までに提示した第3フェーズでの計画の概要は以下です。

まだ先の先のことですし、第2フェーズまで構想通り進むとしての理想を示しただけといえます。

<第3フェーズ:2041~2050年>

1)全世代へのJPBCデジタル通貨への段階的切り換え(一部マイナポイント支給継続)と規定満額支給段階的導入および2050年完全実施

2)日銀管理下におけるJBPC特別会計制度による管理方式に移行(日本銀行法改正含む)

3)基本的人権としてのベーシック・ペンション支給条文の憲法への組入れ(=憲法改正)=2050年

4)<第2フェーズ>未実現制度改定の実現

とにかく、専用デジタル通貨で支給することを前提としたベーシック・ペンション。

そしてデジタル通貨化という物理的な課題と並んで、最重要課題が、このフェーズで、以下のベーシック・ペンション支給額に完全に移行・実現することがあります。

(生活基礎年金の額)

1) 児童基礎年金: 毎月 8万円 (年間 96万円)

2) 学生等基礎年金:毎月10万円 (年間120万円)

3) 生活基礎年金: 毎月15万円 (年間180万円)

4) 高齢者基礎年金:毎月12万円 (年間144万円)

<学生等基礎年金>では一人に付き、月額2万円・年額24万円、<生活基礎年金>が同7万円・84万円、<高齢者基礎年金>は同4万円・48万円が上乗せされます。

第2フェーズまでのBPMP支給で、種々の課題が改善・解決されていることを前提としても、ここでの支給増額は100兆円に近い額になります。

当然、インフレ懸念は、現段階から想定すべきですが、2040年までの社会経済の状況がどう変化しているかは、期待と想像の域を出ないといえるでしょう。

そして、そのときの状況により、この10年間でのJBPC実現の支給対象者や金額を十分検討配慮する必要もあるでしょう。

ただ、現状提案するベーシック・ペンションのこの支給額レベルであれば、ミーンズテストやスティグマ、低捕捉率などの問題を抱える生活保護制度を廃止でき、多くの行政改革も実現可能になると考えての提案です。

一般的な法定通貨としての日銀デジタル通貨は、2040年までには恐らく実現していると思われます。

従い、ベーシック・ペンションの理念と理想と、その実現のための諸制度の改廃を着実に進めていけば、2050年にベーシック・ペンションが、国民の基本的人権として支給されることを憲法の条文に銘記することは、決して夢物語ではないと考えます。

今回のシリーズは、一旦ここで終わりとしておきます。

まだまだ関連する課題や、細かい配慮等多々ありますが、来月3月に持ち越して、シリーズを再開したいと思います。

ひとことだけ添えておきますと、ベーシック・ペンション実現は、望ましい2050年も社会経済システムを構築することと統合しての目標であり、当サイトの基盤となっているWEBサイト、https://2050society.com で提案する諸政策と直接・間接に結びついています。

併せて、そのサイトでの問題提起・提案も確認しただければ幸いです。

少しずつ、よくなる社会に・・・